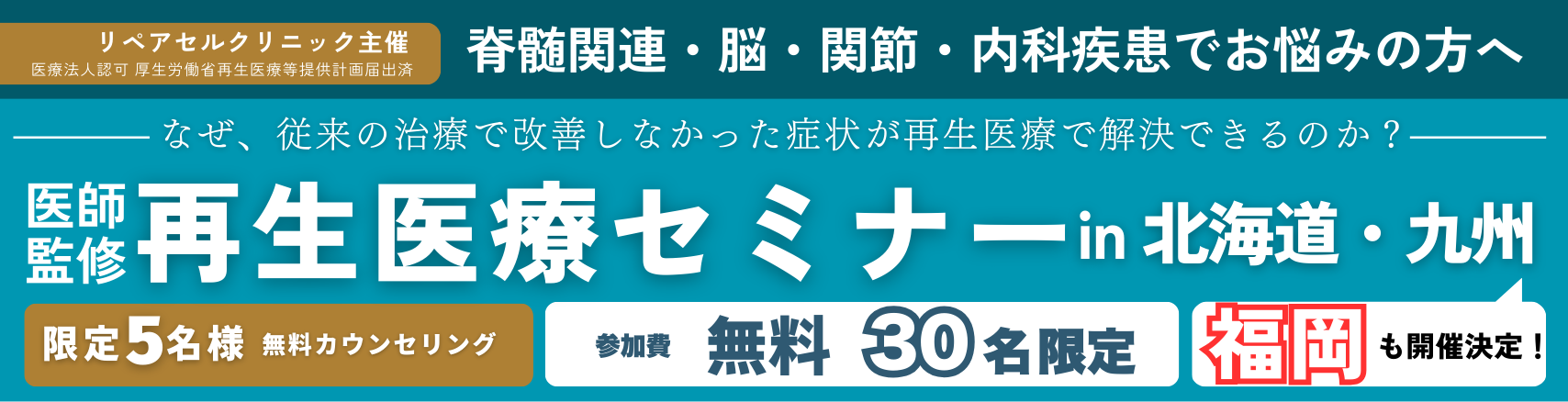

専門医が語る、選ばれる再生医療

の安全性と秘密

【再生医療】治療の新たな選択肢に!

低リスクで元の元気な体に戻る治療法をプロがお話します!

なぜ!?当院が選ばれるのか??

そこには幹細胞の強さに秘密があった!!

独自の培養技術について詳しく解説を行います。

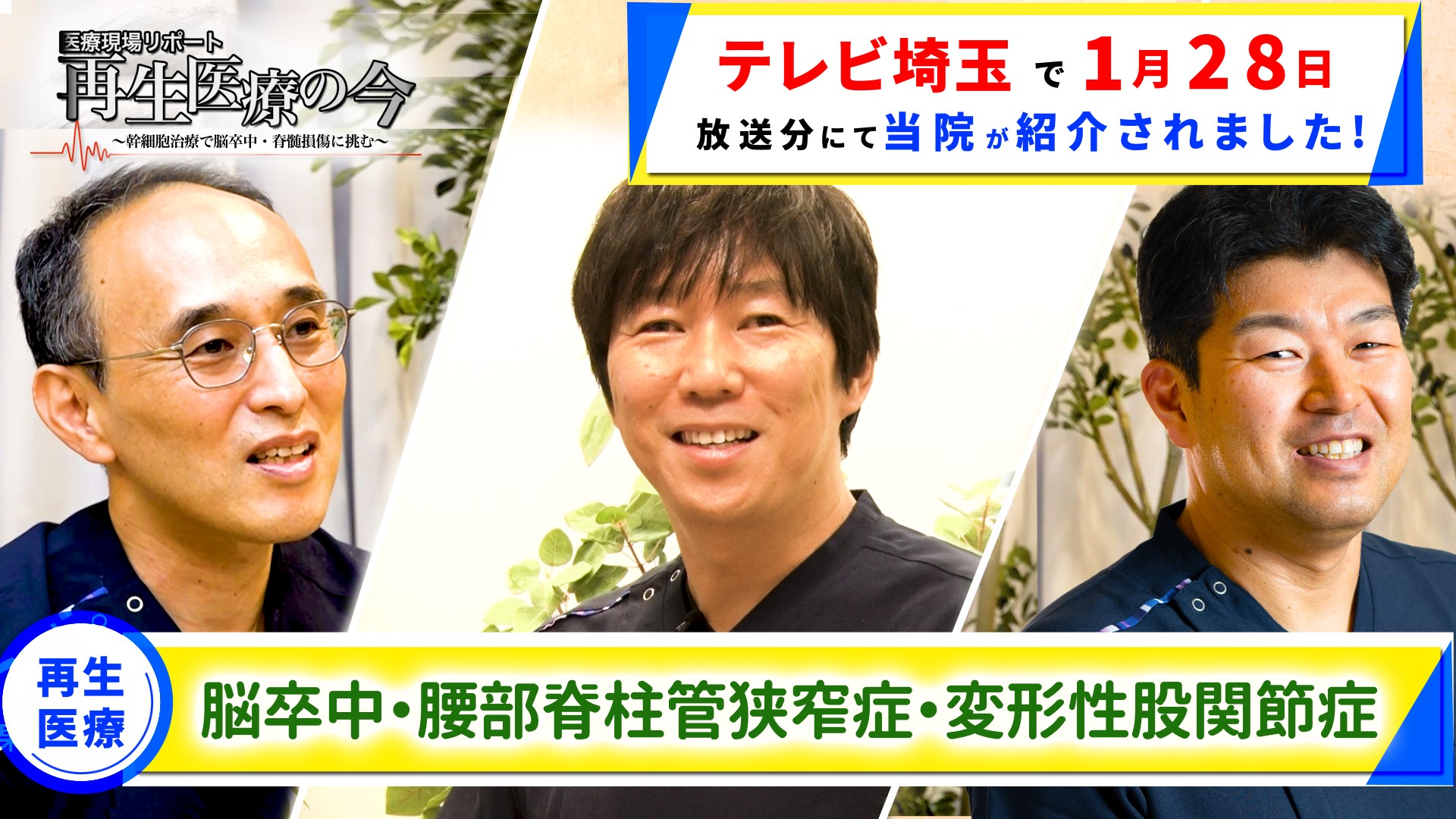

症例紹介

-

- 脳卒中の症例

- 脳神経・脊髄の症例

- 幹細胞治療の症例

3年間の後遺症に光が見えた50代女性の脳卒中後遺症再生治療 「左半身がまるで鉛のように重くて、思った通りに体が動かないんです...」 50代女性のA様は、脳幹出血(橋出血)の後遺症による左半身麻痺と強いしびれに3年間悩まされてきました。リハビリによる回復に限界を感じていた中、"リペア幹細胞"による治療を開始。計3回の投与を経て、「5kgに感じていた左腕の重さが2.5kgまで軽くなった」と実感されるまでに改善し、日常動作への希望が見えてきました。 治療前の状態 3年前、犬の散歩中に目の奥の気持ち悪さを自覚し、救急搬送 脳幹出血(橋出血)後後遺症、左半身麻痺(上肢優位)、左上下肢の強いしびれ感 約3か月間の入院加療と退院後のリハビリを継続するも、慢性期に入り回復に限界を実感 左上肢は「5kgくらいの重さ」、思った通りに指示が入らない感覚、独歩は可能だが一定のペースでの歩行が困難 3年前、犬の散歩中に目の奥の気持ち悪さを感じ、救急搬送されました。脳幹出血(橋出血)と診断され、約3か月間の入院加療を受けた後、リハビリテーションを継続。日常生活動作は一定の改善がみられましたが、左半身麻痺や強いしびれ、「思った通りに体が動かない」という感覚が残り、慢性期に入ってからは回復の停滞を感じるようになりました。 リハビリでの改善に限界を感じる中、過去にエクソソーム点鼻療法で後遺症がやや楽になった経験があったことから、さらなる機能改善を目指して"リペア幹細胞"による再生医療を希望し、当院を受診されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI所見 MRIにて脳幹の橋部に出血を認めます <治療内容>計3回にわたり、1回あたり2億個の"リペア幹細胞"を投与 計3回にわたり、1回あたり2億個の"リペア幹細胞"を投与しました。 治療後の変化 2回目投与後(治療開始から約1か月後) 左上肢の重さが「5kg→3kg→2.5kg」と段階的に軽減、歩行時の力の入りやすさが向上 上肢の自由度向上、眼球運動や集中力の改善 全体として安定した改善傾向を維持 2回目の"リペア幹細胞"投与後から効果を実感され始め、「動作がしやすくなった」とのお声をいただきました。特に左上肢については、治療前に「5kgくらいに感じていた重さ」が、2回目投与後には「3kg程度」、3回目投与後には「約2.5kg程度まで軽減した感覚」へと改善。歩行時にも力が入りやすくなり、上肢の自由度も向上しました。 治療前は「思った通りに指示が入らない」という感覚にもどかしさを感じておられましたが、回を重ねるごとに動作のしやすさを実感。眼球運動や集中力の向上も認められ、3年間続いた後遺症に対して、確かな改善の手応えを得られています。 全体的な不調が改善されたという症例報告です。日常生活が格段に過ごしやすくなり、治療前に抱えていた日々の不安が解消されたことで、生活の質が大きく向上したと動画では語られています。 https://www.youtube.com/watch?v=z8RiqMTXFhQ また、治療前は不安もあったものの、カウンセラーから医師、看護師まで丁寧な対応により安心して治療を受けることができ、リハビリでも具体的な提案を受けながら改善を実感できたと語られています。 https://www.youtube.com/watch?v=Ieji2ip8HAM

2026.01.30 -

- 半月板の症例

- 関節の症例

- 幹細胞治療の症例

走れる喜びを取り戻した50代男性の左膝半月板再生治療 「学生時代からずっと膝の痛みと付き合ってきました。もう諦めるしかないのかと…」そう語るのは、左膝半月板損傷に長年悩まされてきた50代男性の患者様です。治療前は10段階中6だった痛みが、"リペア幹細胞"治療により10段階中0.5まで改善。日常生活で痛みを感じることがなくなり、走ることもできるようになりました。手術を回避しながら、長年の痛みから解放される希望が見えてきた症例です。 治療前の状態 学生時代にバスケットボールで左膝を負傷し、以後数十年にわたり痛みを抱えたまま生活 整形外科で左膝半月板損傷と診断 最近になり痛みが悪化し、歩行時にも痛みを感じるように 手術は避けたいという強い希望があり、再生医療での治療を決意 こちらの患者様は、学生時代のバスケットボールで左膝を負傷して以来、長年にわたり痛みと付き合ってこられました。最近になって痛みが悪化し、歩くだけでも痛みを感じるようになったことから、このままでは日常生活にも支障が出ると不安を抱えて来院されました。 半月板損傷の従来治療としては、注射や内服、リハビリがありますが、効果が得られない場合は手術が選択されます。しかし、手術では約9割のケースで半月板の切除が必要となり、切除後は膝のクッション機能が失われて軟骨のすり減りが加速するリスクがあります。患者様は手術を回避したいという強い希望から、再生医療による治療を選択されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI所見 MRIにて半月板の損傷を認めます <治療内容>5000万個の"リペア幹細胞"を計3回投与 左膝に5000万個の"リペア幹細胞"を計3回投与しました。 治療終了後1年で効果を実感 痛みが10段階中6から0.5へ大幅に改善 日常生活で痛みを感じなくなった 走ることもできるようになり、活動の幅が広がった 治療終了後1年の時点で、痛みは10段階中6から0.5へと大幅に軽減しました。患者様からは「日常生活で痛みを感じなくなりました。走ることもできるようになりました」とお話しいただけました。 学生時代から数十年間抱え続けてきた膝の痛み。歩くだけでも辛かった状態から、今では走れるまでに回復されました。手術を回避しながら、長年の痛みから解放されたことで、患者様の表情にも明るさが戻りました。

2026.01.28 -

- 半月板の症例

- 関節の症例

- 幹細胞治療の症例

剣道復帰を果たした60代男性の左膝半月板再生治療 「剣道を続けられなくなるのが一番つらかった」——そう語るのは、左膝半月板損傷に悩む60代男性です。踏み込むたびに走る激痛で、長年続けてきた剣道を断念せざるを得ませんでした。治療前の痛みは10段階中8。しかし"リペア幹細胞"による治療を受けた結果、1年後には痛みが10段階中0.5まで改善。今では剣道にも復帰し、2万歩歩いても痛みが出ない生活を取り戻しています。 治療前の状態 半年前から左膝に痛みを感じ始めた 近隣の整形外科で左膝半月板損傷と診断 ヒアルロン酸注射を受けるも効果は限定的で、主治医から関節鏡手術を提案されていた 10段階中8の痛み。3000歩歩くと痛みが出現し、剣道の踏み込み動作ができなくなっていた この患者様は長年剣道を続けてこられましたが、半年前から左膝に痛みを感じるようになりました。特に踏み込み動作で強い痛みが走り、剣道の継続が困難に。近隣の整形外科を受診したところ左膝半月板損傷と診断されました。 ヒアルロン酸注射による治療を受けましたが、効果は限定的で剣道への復帰のめどは立ちませんでした。主治医からは関節鏡手術を提案されましたが、半月板を切除すると将来的に変形性関節症へ進行するリスクがあることを知り、半月板を温存できる治療法を探していました。そんな折、以前当院で治療を受けたご友人の紹介で来院されました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI所見 MRIにて半月板の損傷を認めます <治療内容>2500万個の"リペア幹細胞"を計3回投与 左膝に2500万個の"リペア幹細胞"を計3回投与しました。 治療後の変化 1年後の診察時に大幅な改善を確認 痛みが10段階中8から0.5へ改善。2万歩歩いても痛みが出なくなった 剣道やスクワットができるようになり、アクティブな生活を取り戻した 治療から1年後、患者様の痛みは10段階中8から0.5へと劇的に改善しました。「今は痛みはほとんどなくなり、剣道やスクワットもできています。以前は3000歩歩くと痛みが出ていましたが、今は2万歩歩いても痛みが出ません」と笑顔で話してくださいました。 治療前は「剣道を続けられなくなるのが一番つらい」と不安を抱えていた患者様。手術を回避しながら半月板を温存し、将来の変形性関節症への進行を予防しつつ、大切な剣道への復帰を果たすことができました。

2026.01.26 -

- 股関節の症例

- 関節の症例

- 幹細胞治療の症例

痛みゼロの日常を取り戻した40代女性の股関節再生治療 「糖尿病と透析があるので感染が怖かったですが、小さな傷と注射だけで安全に治療できたので良かったです。」週4回の人工透析を受けている40代女性が、安堵の表情でお話しくださいました。右変形性股関節症による5年間の股関節痛に悩まされてきた患者様は、治療前10段階中5だった痛みが、"リペア幹細胞"治療から1年後には0に。持病を抱えながらも、痛みのない日常への希望が見えてきました。 治療前の状態 5年前から右股関節の痛みが始まり、徐々に悪化 整形外科で臼蓋形成不全による変形性股関節症と診断 糖尿病性腎不全により週4回の人工透析を継続中 40代と若いため人工関節には早すぎる年齢 臼蓋形成不全とは、骨盤側の受け皿(臼蓋)が浅く、大腿骨頭へのかぶりが不十分な状態です。荷重が一部に集中するため軟骨がすり減りやすく、患者様は年々強まる痛みに苦しんでいました。透析の影響で使える内服薬も限られ、痛みのコントロールが難しい状況が続いていました。 臼蓋形成不全の治療では、骨盤の骨を切って臼蓋の屋根を深くする骨切り術が選択肢となる場合があります。しかし、人工透析中の患者様にとって、侵襲の大きな手術は感染症や出血、骨癒合不全といった合併症のリスクが高く、実施は困難でした。人工関節置換術も耐用年数の問題から40代では現実的ではなく、患者様は治療の選択肢がないまま痛みと向き合い続けていました。 "リペア幹細胞"とリペアセルクリニックの特長 MRI・レントゲン所見 レントゲンにて関節の狭小化を認めます <治療内容>"リペア幹細胞"を2億個投与 右股関節に1億個の"リペア幹細胞"を計2回投与しました。 治療後の変化 初回投与後1年で効果を実感 痛みが10段階中5から0へ改善 長距離歩行時の重たい感じのみで、日常生活に支障なし 初回投与から1年が経過した時点で、治療前10段階中5だった痛みは0まで改善しました。長い距離を歩いても股関節が重たく感じる程度となり、患者様は「劇的な改善」と表現されるほどの変化を実感されています。 治療前、患者様は「糖尿病と透析があるので感染が怖い」という不安を抱えていました。しかし、小さな傷と注射のみで済む低侵襲な"リペア幹細胞"治療により、大きな手術を避けながら5年間続いた股関節痛から解放されました。持病があっても安全に受けられる治療に出会えたことで、患者様の表情には明るさが戻っています。 「もう歩けない…」そんな絶望から、わずか数ヶ月で痛みが完全に消失した変形性股関節症の患者さん。手術に頼らない再生医療で、歩幅を広げて自然に歩けるまで回復した驚きの実例をご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=R2PSog7tpiU

2026.01.23

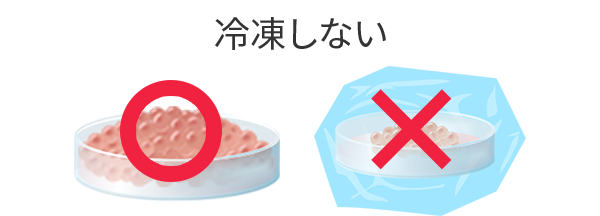

自分の細胞を活用し、

蘇らせる「再生医療」とは?

薬での治療は限界ではないだろうか。本当に手術は必要だろうか。

そんな思いで悩んだり、あきらめたりしていませんか?

ケガをしても傷跡が少しずつ薄くなる・・

当たり前のようですが、あなた自身の細胞には、弱ったところ、傷ついたところを修復するチカラがあります。

その細胞のチカラを最大限に引き出して治療を行うことを「再生医療」と呼び、おすすめしています。

リペアセルクリニックの特長

当クリニックは、疾患・免疫・美容という分野すべてを、自己細胞を用いた最先端の医療で行うことができる国内でも珍しい部類の医療機関です。

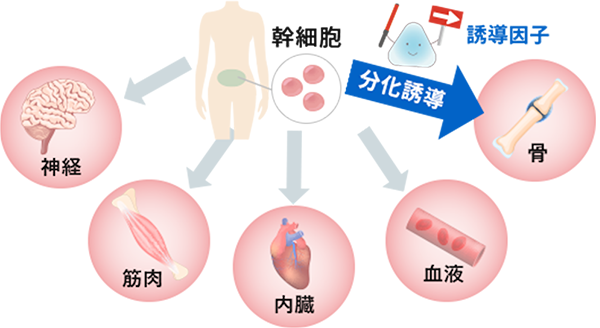

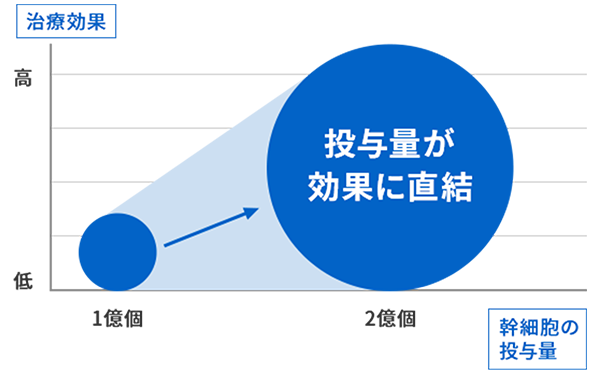

CPC(細胞培養加工施設)の高い技術により、冷凍しない方法で幹細胞を投与できるので高い生存率を実現。

ご自身の細胞や血液を利用するため、アレルギーや拒絶反応といった副作用の心配が少ないおすすめの治療方法です。

- 2億個の細胞を

投与可能※但し適応による - 高い

安全性 - 入院不要

日帰り - 身体への

負担が少ない - 高い技術力を

もったCPC

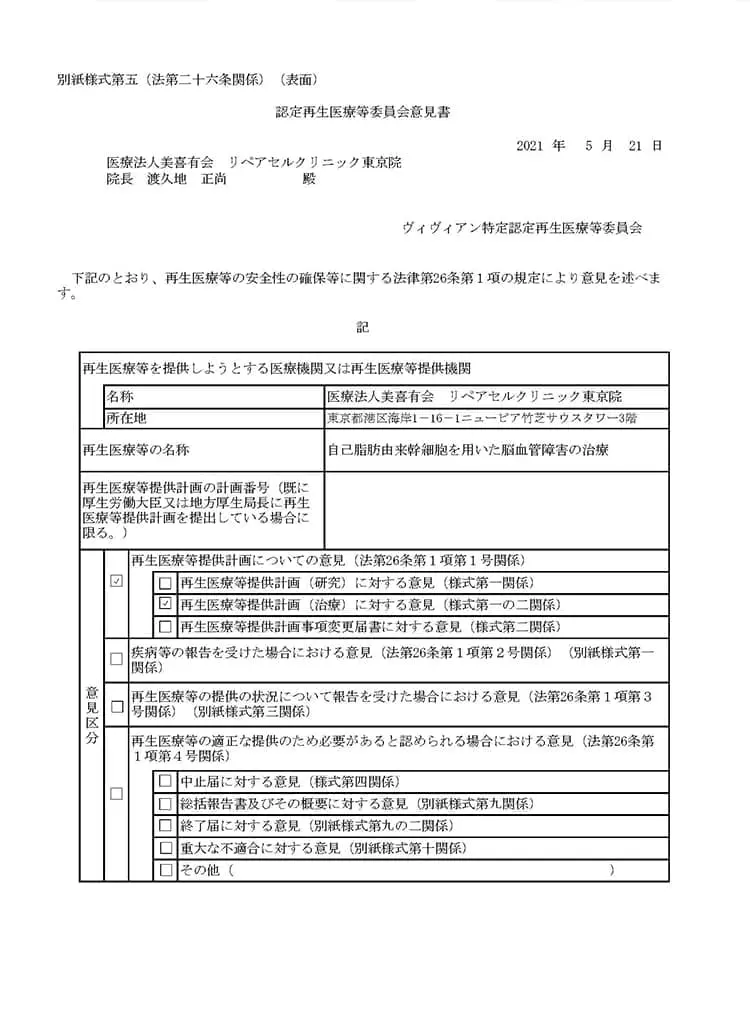

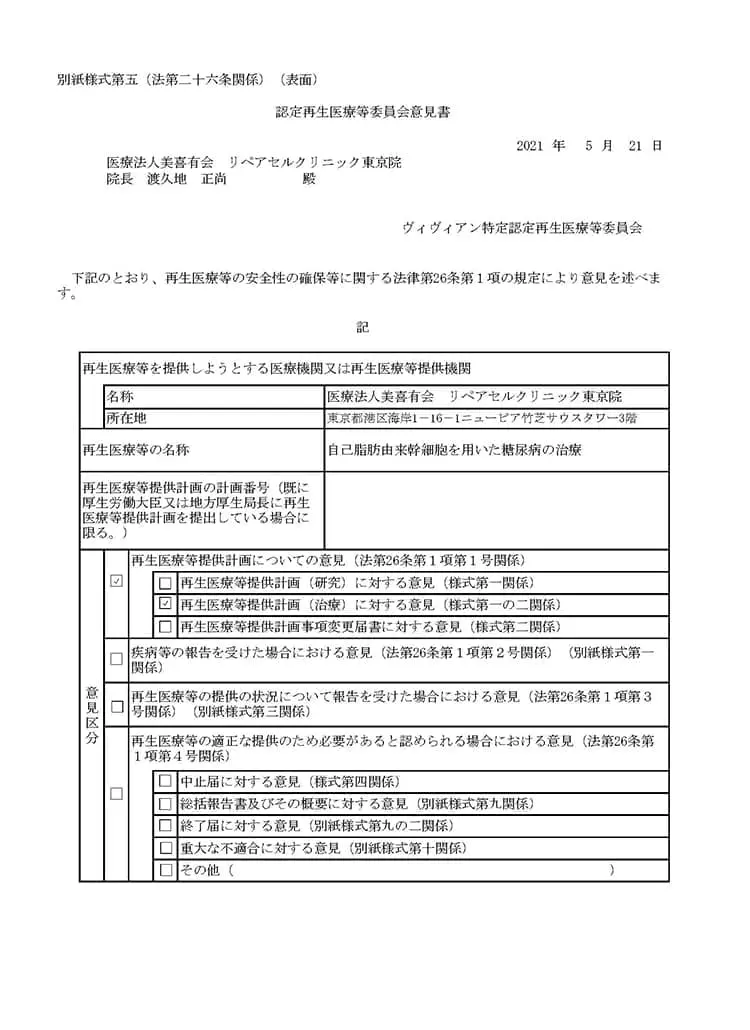

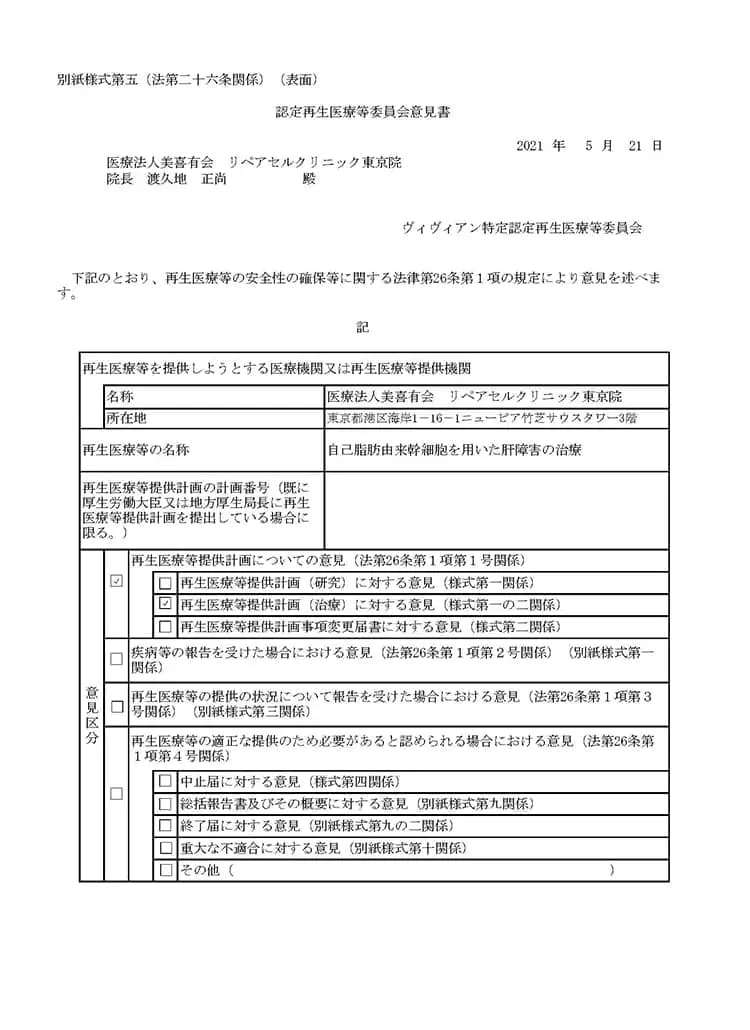

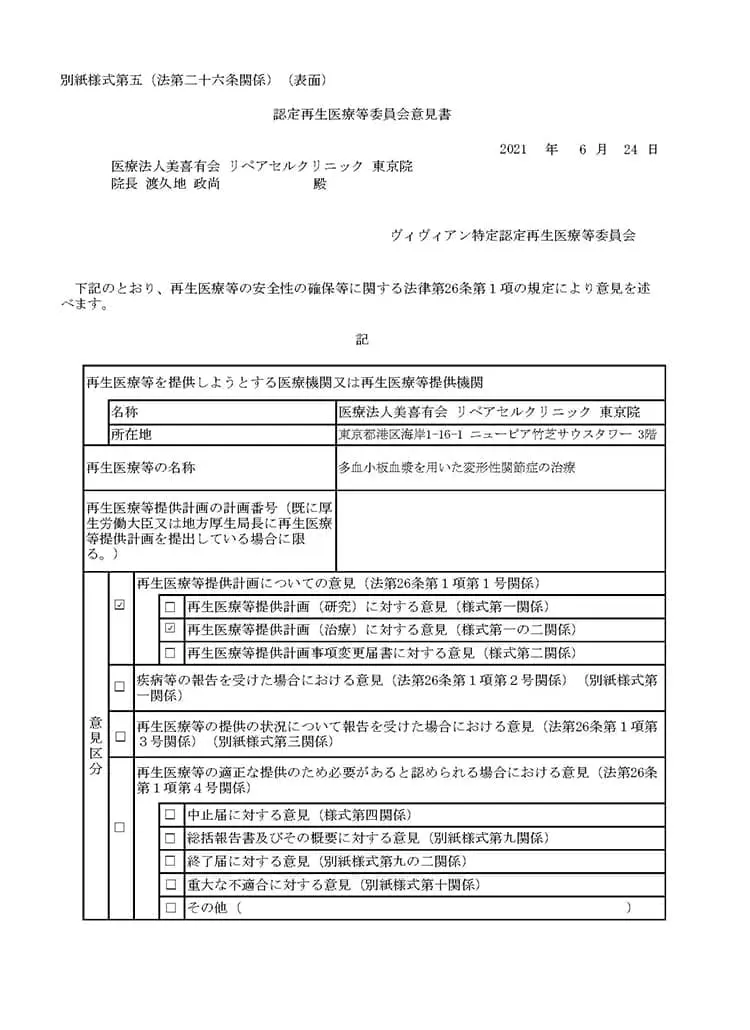

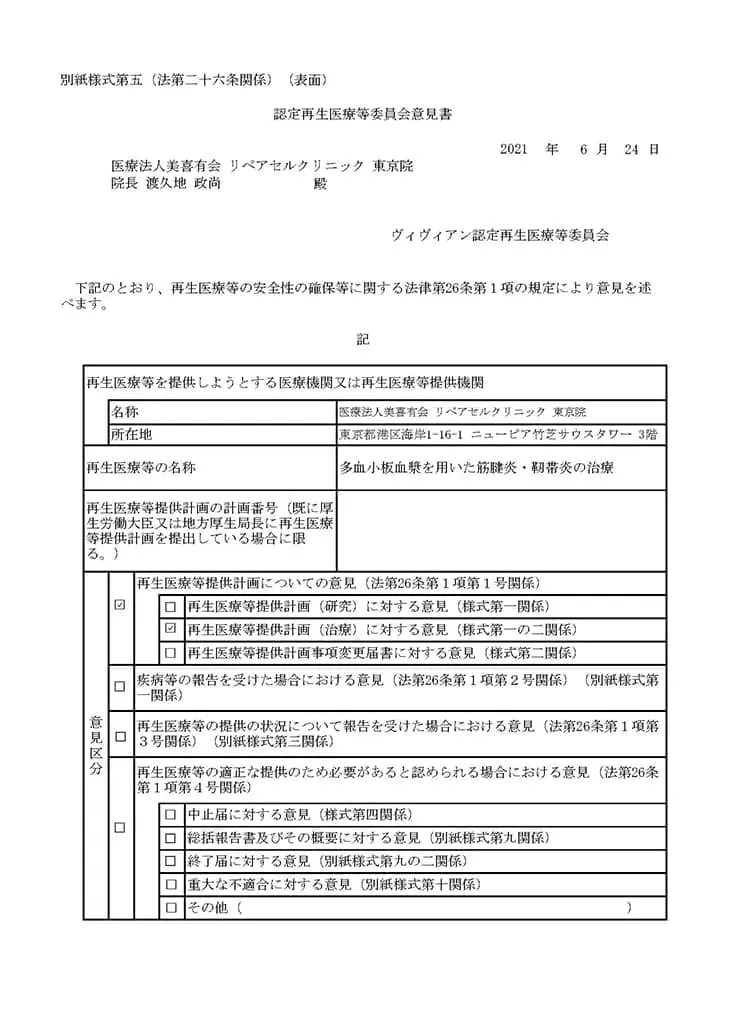

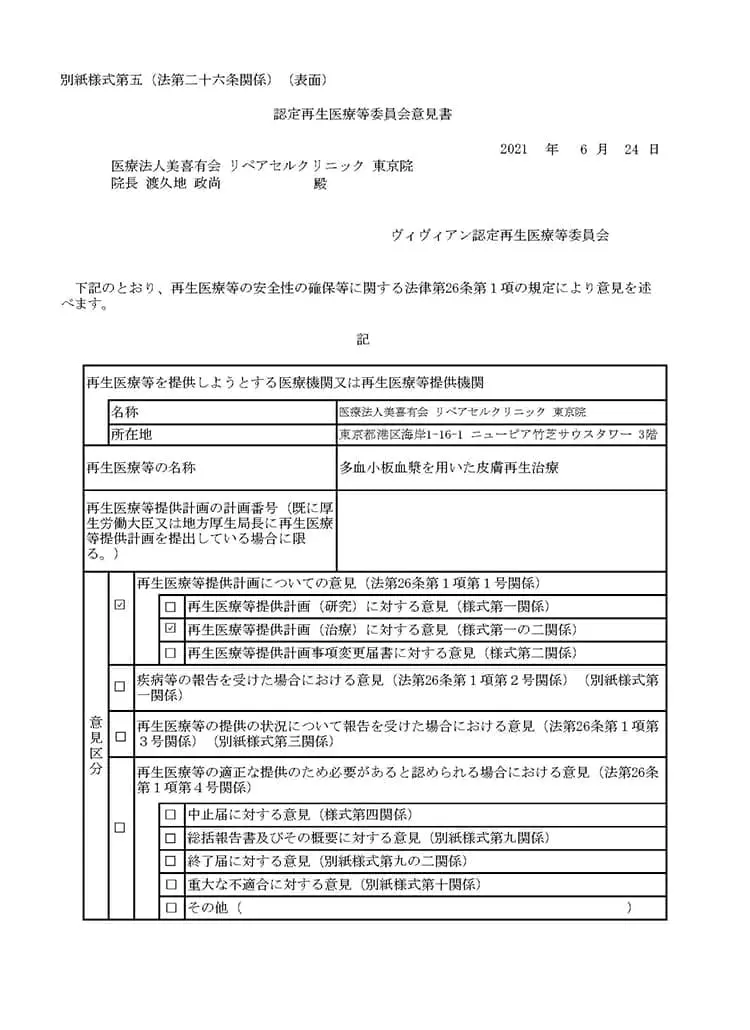

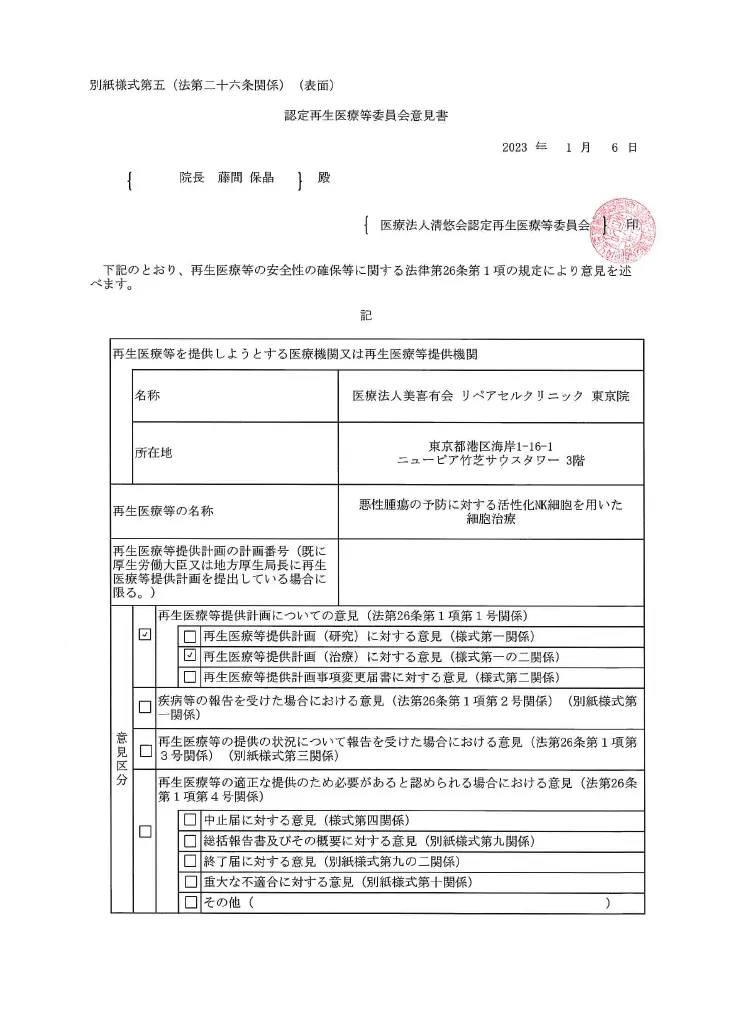

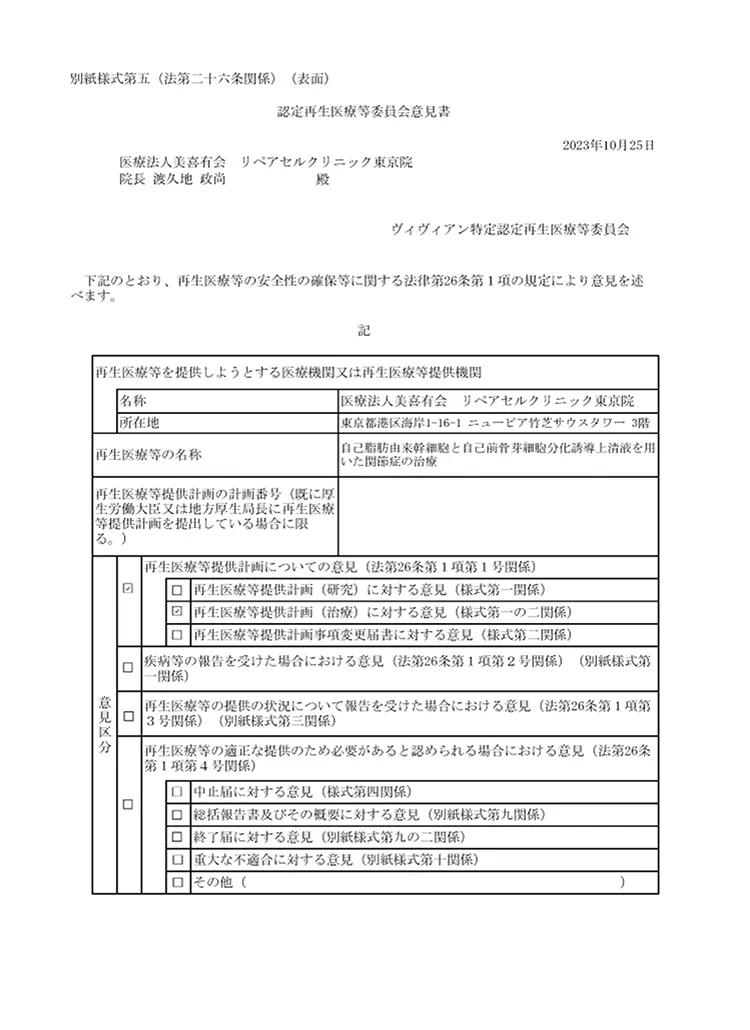

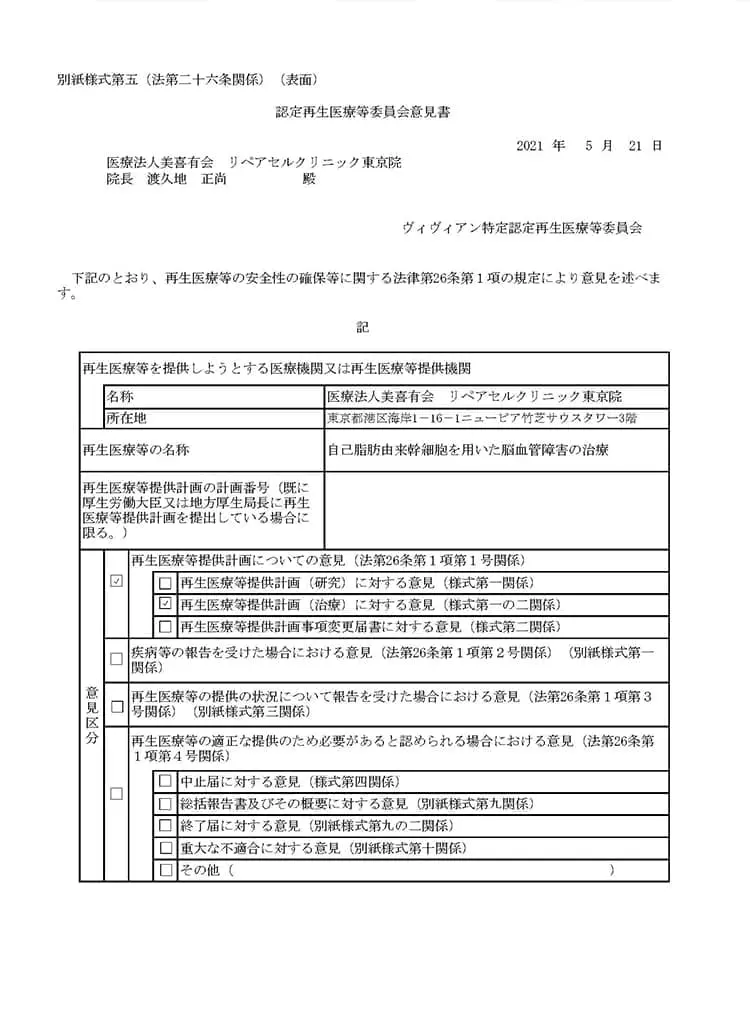

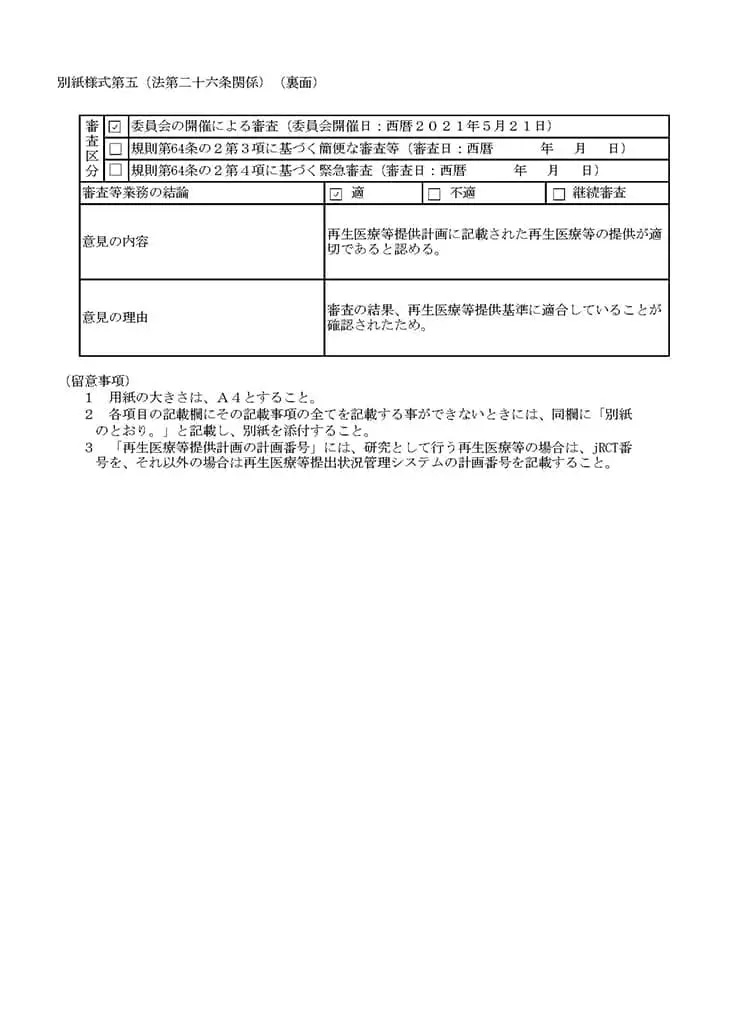

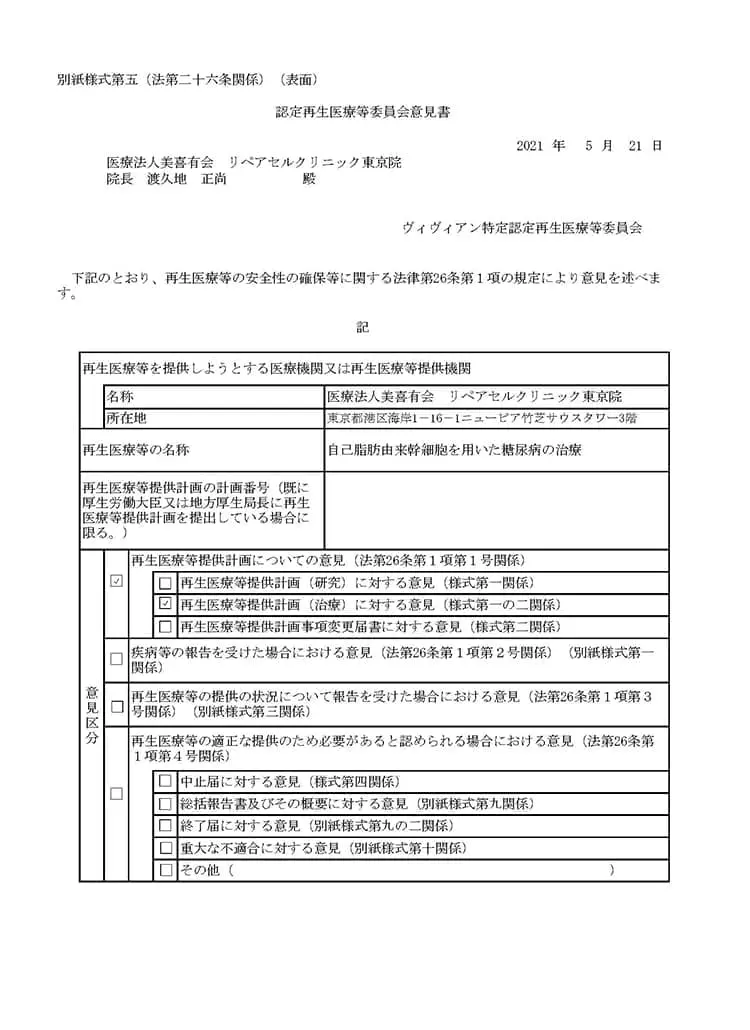

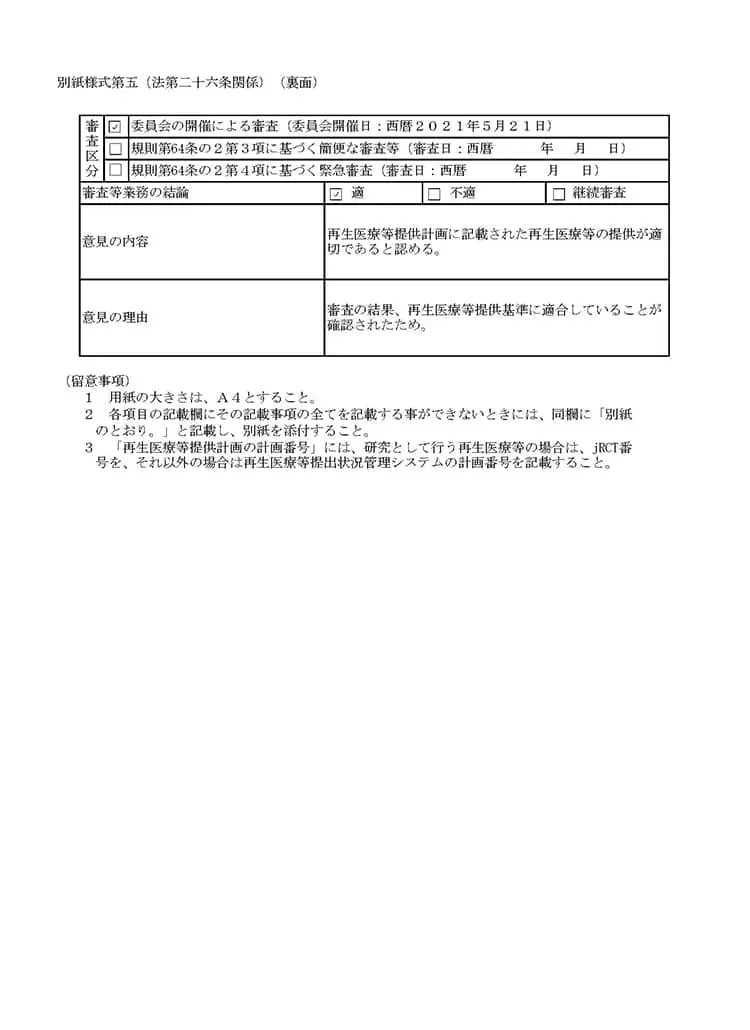

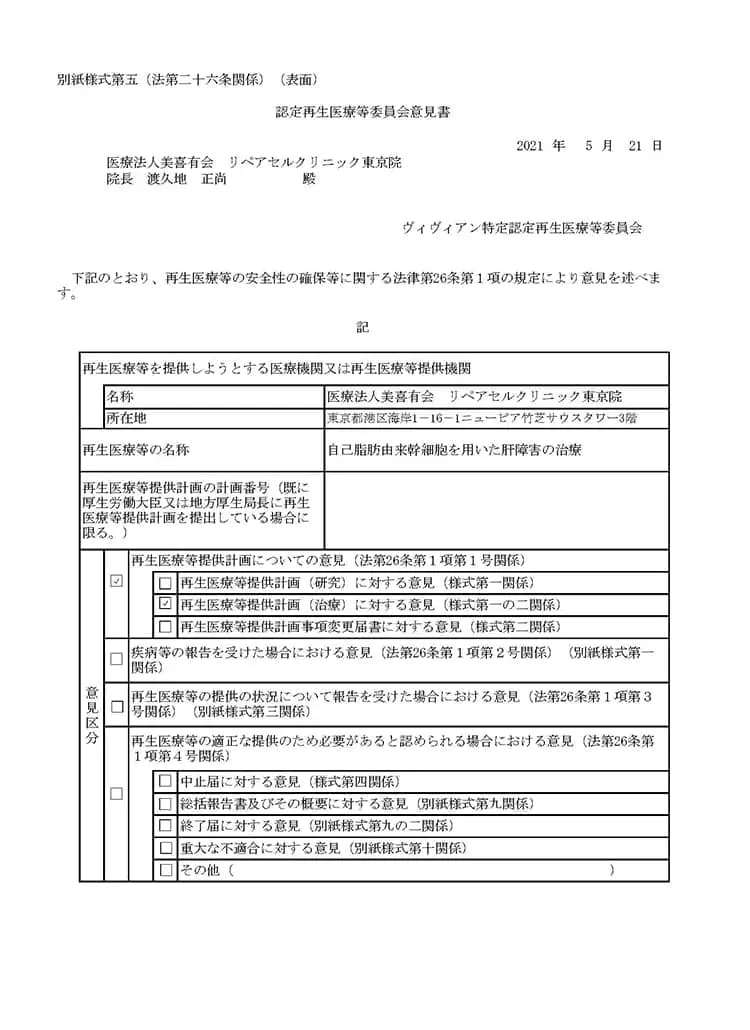

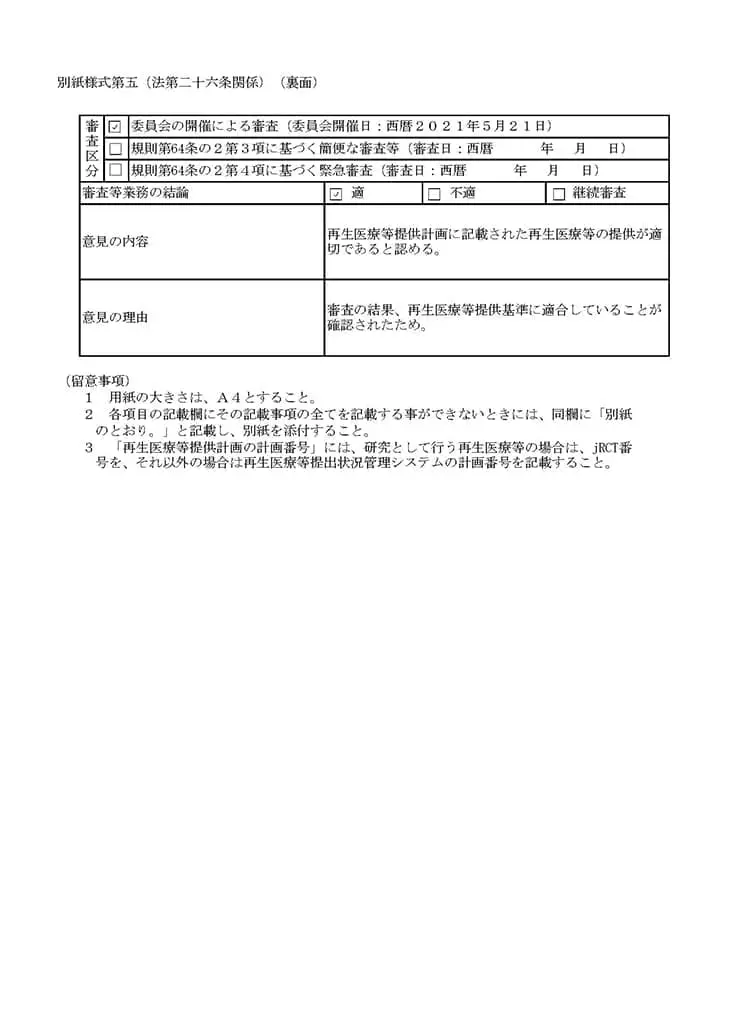

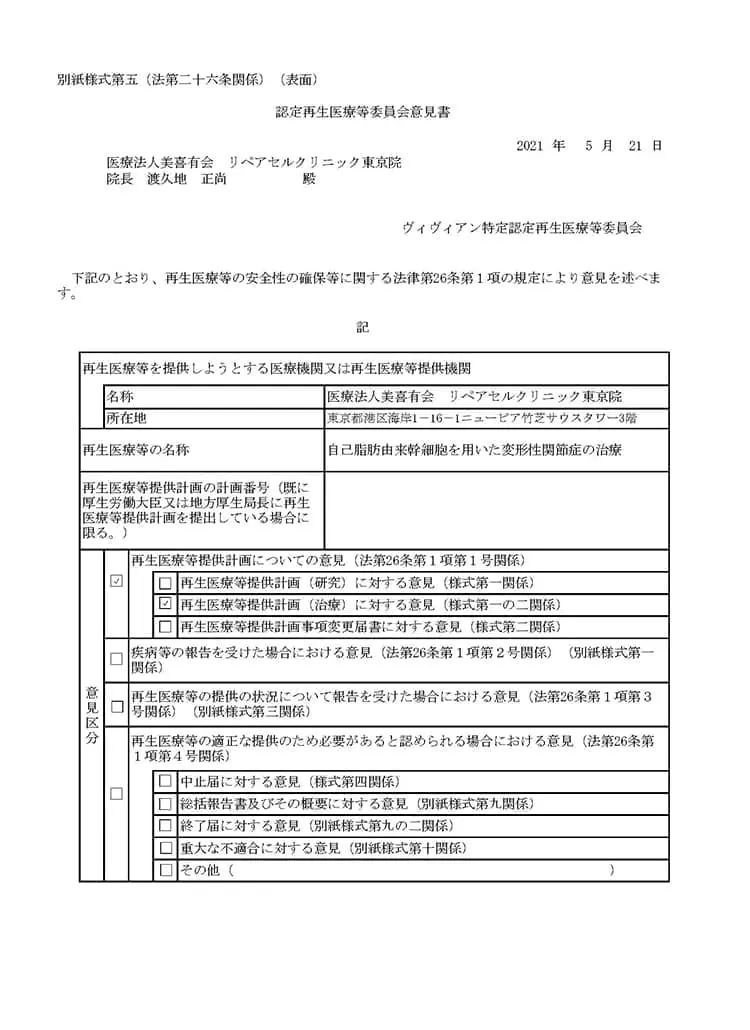

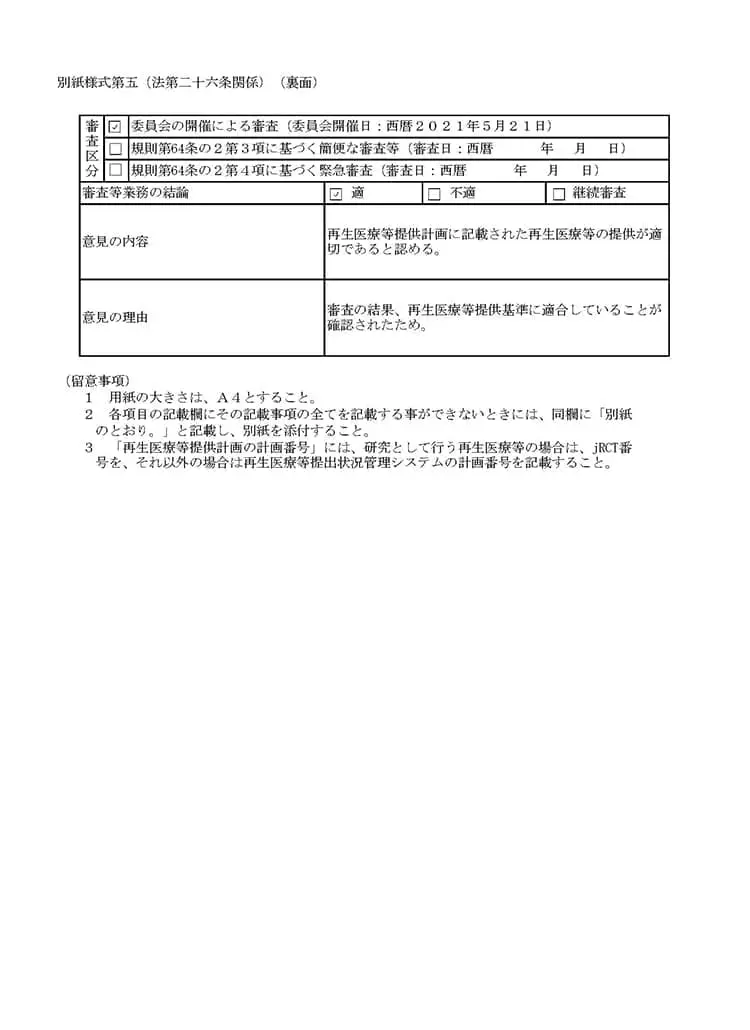

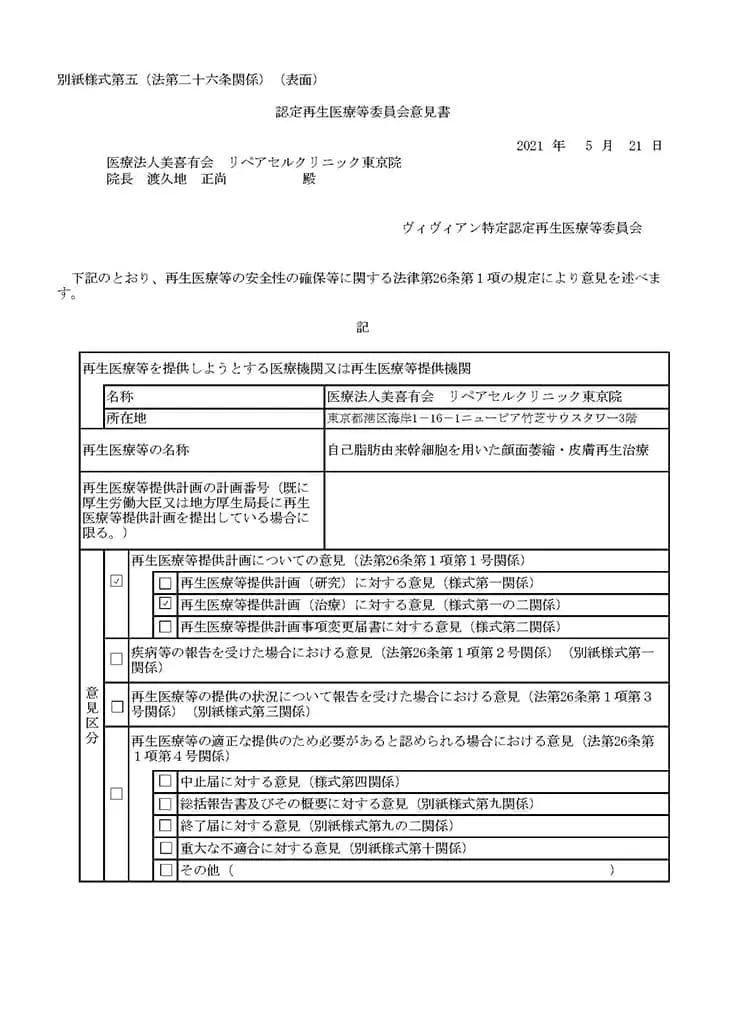

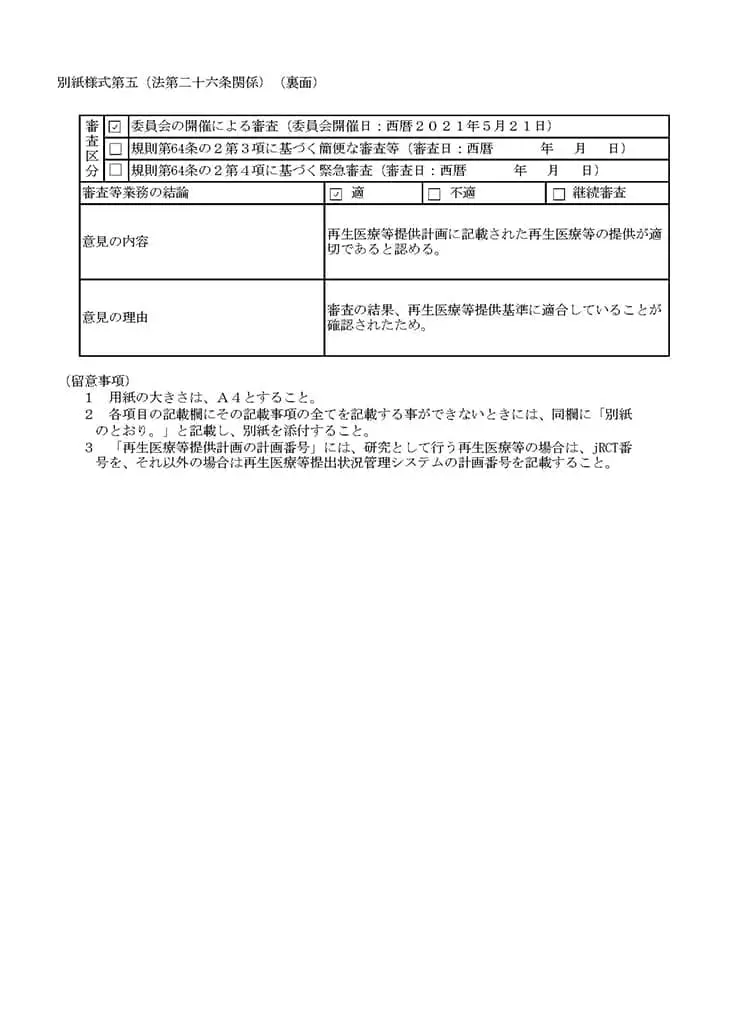

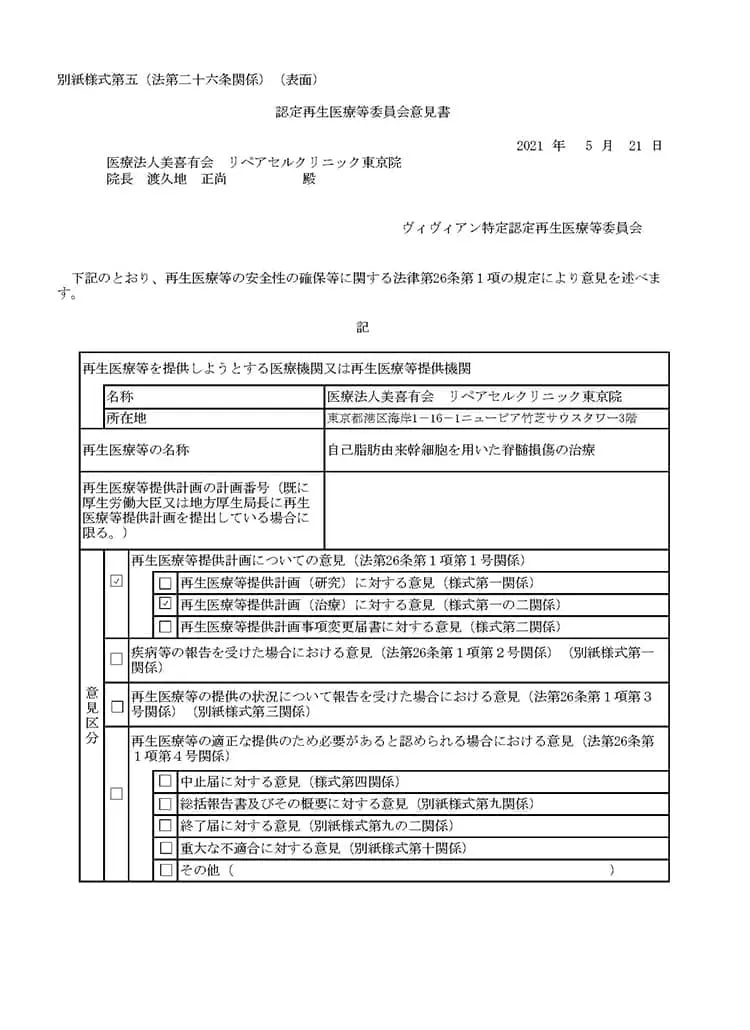

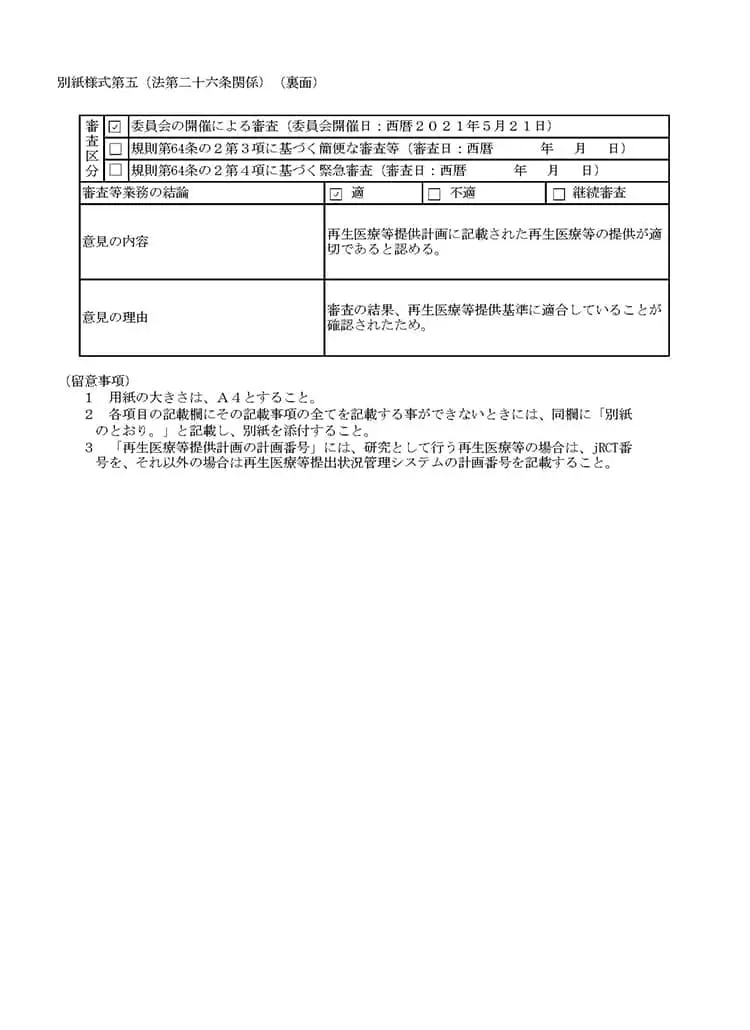

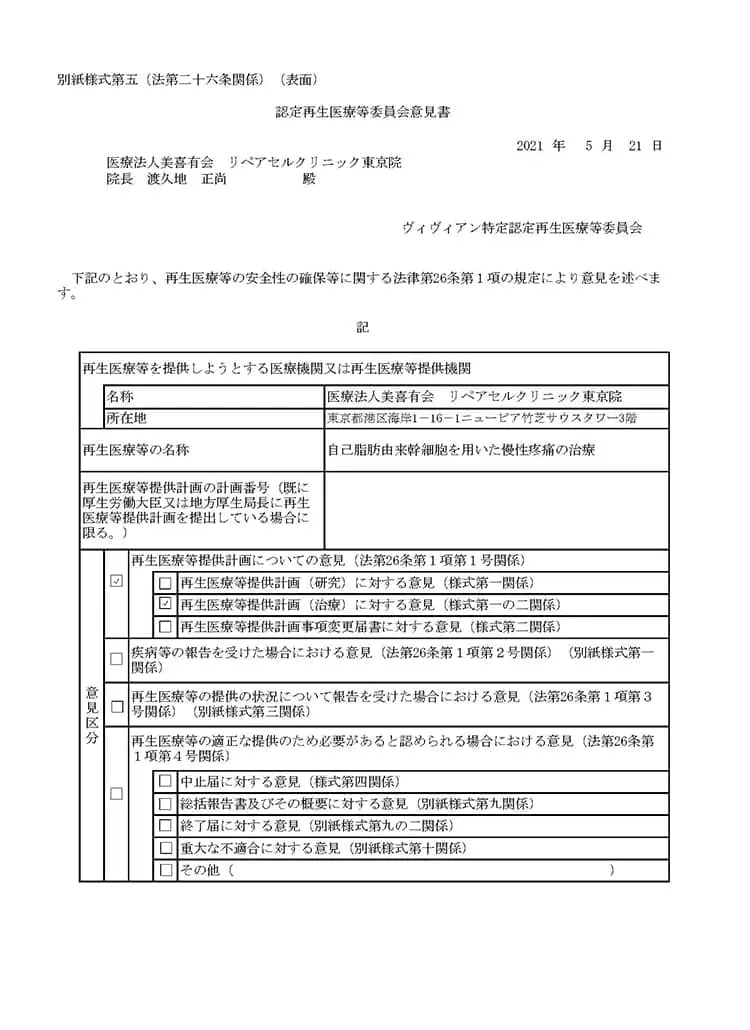

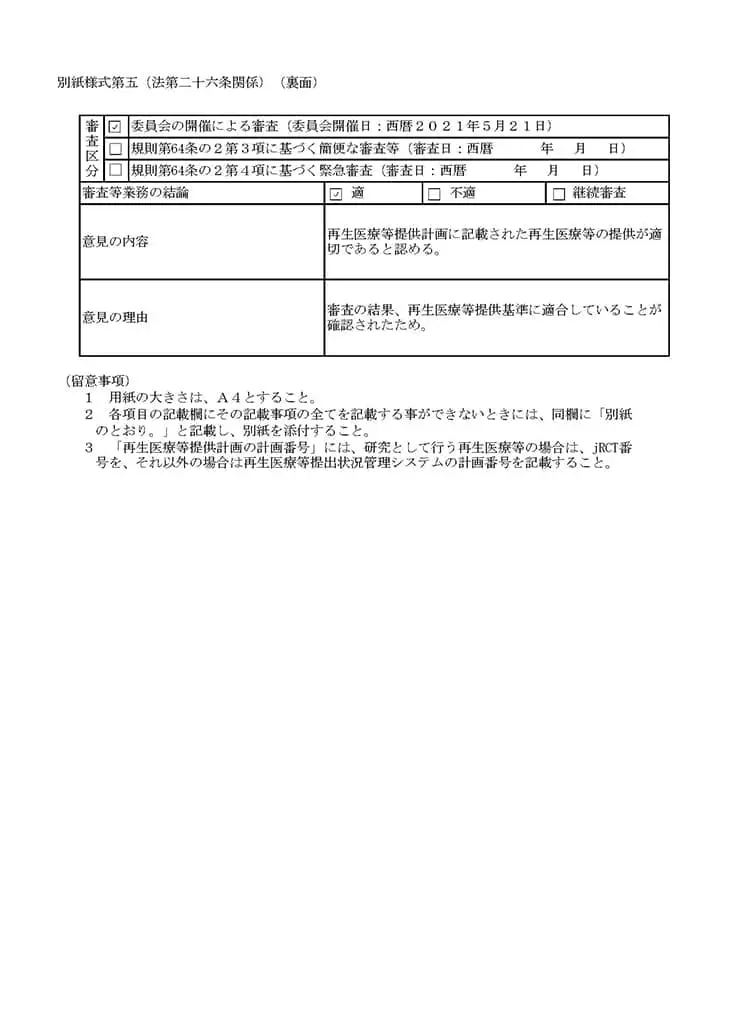

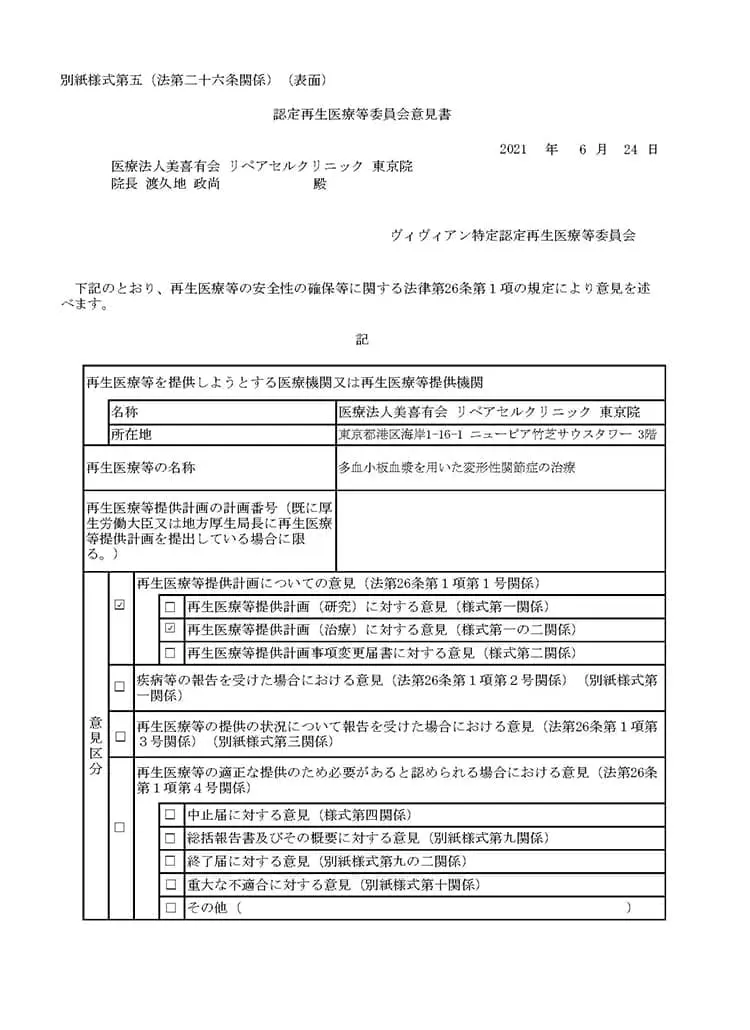

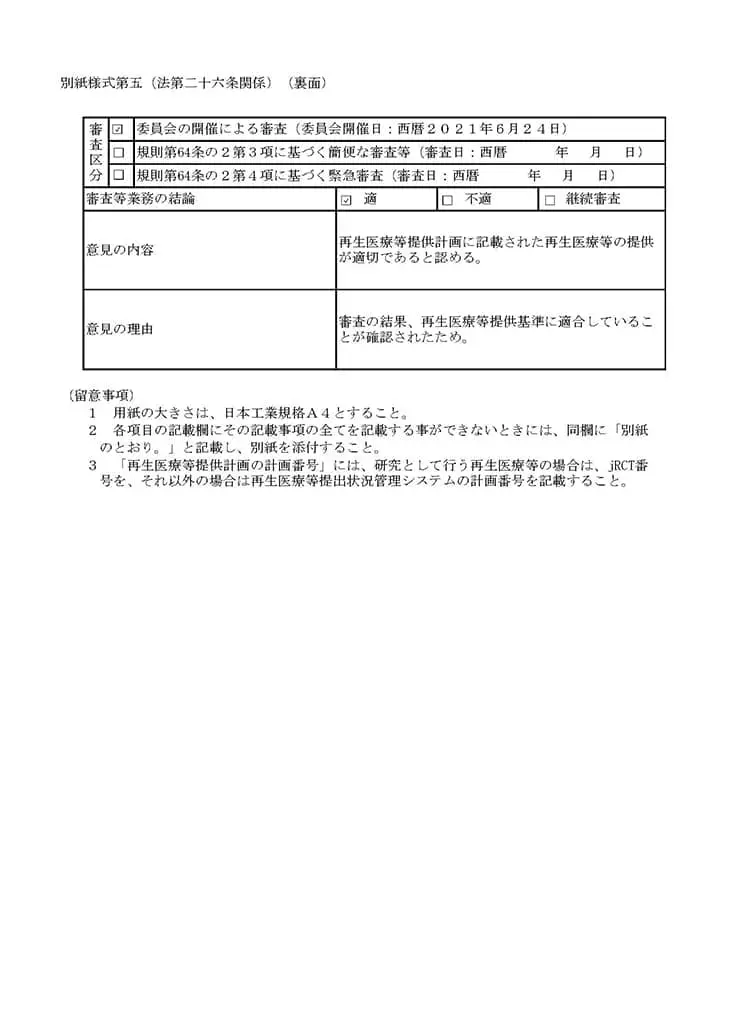

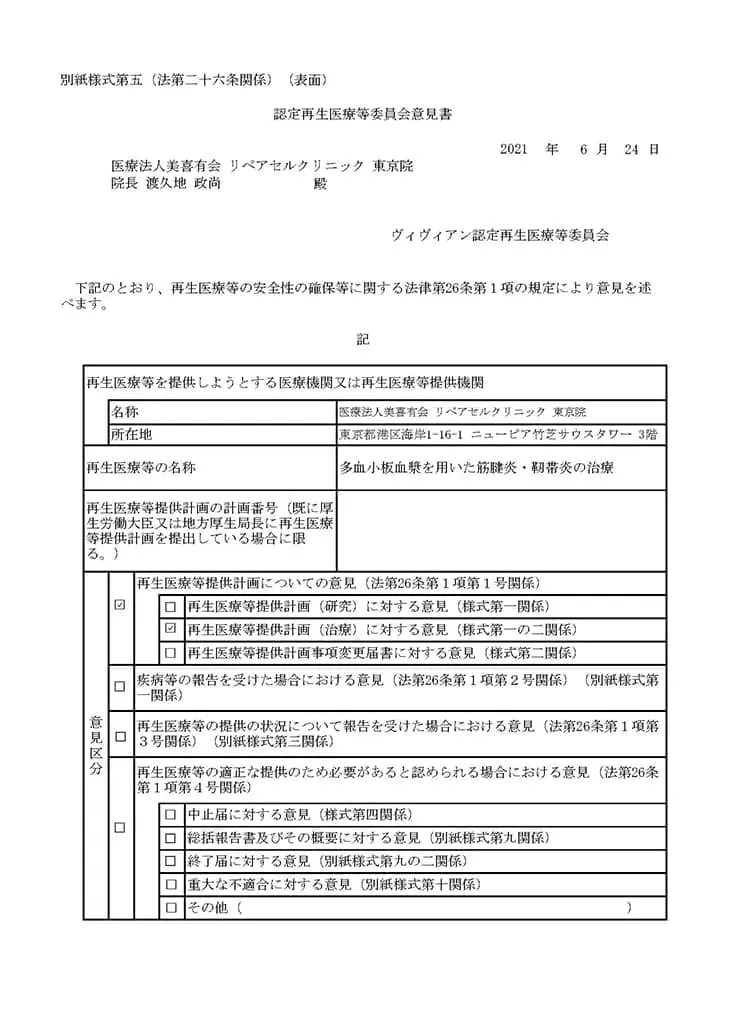

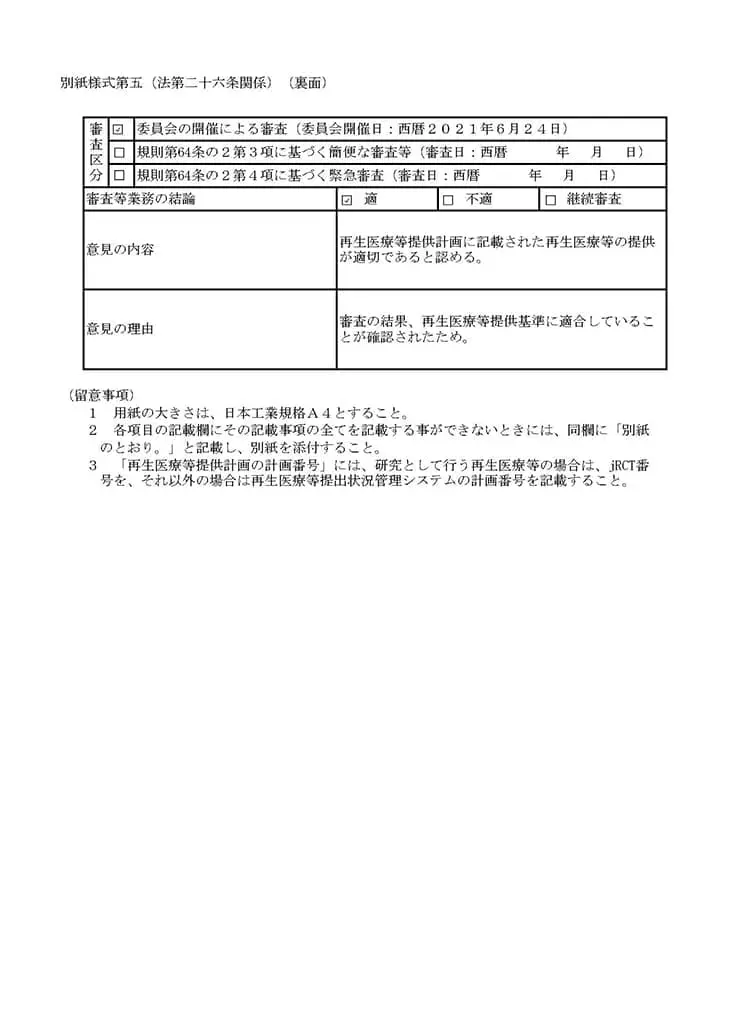

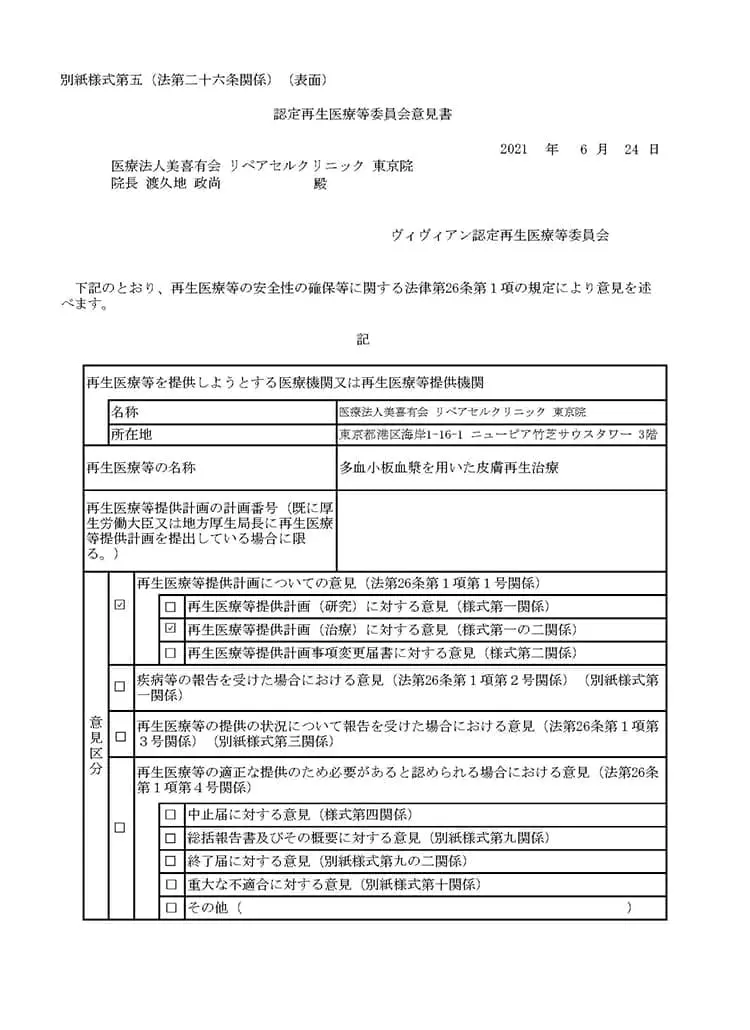

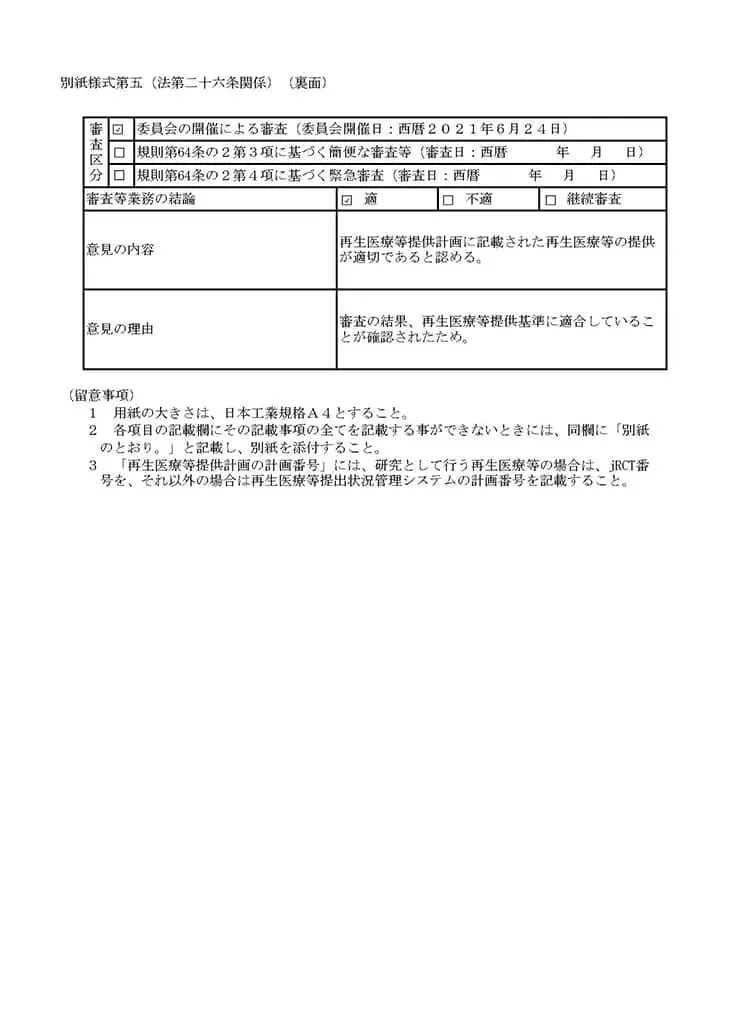

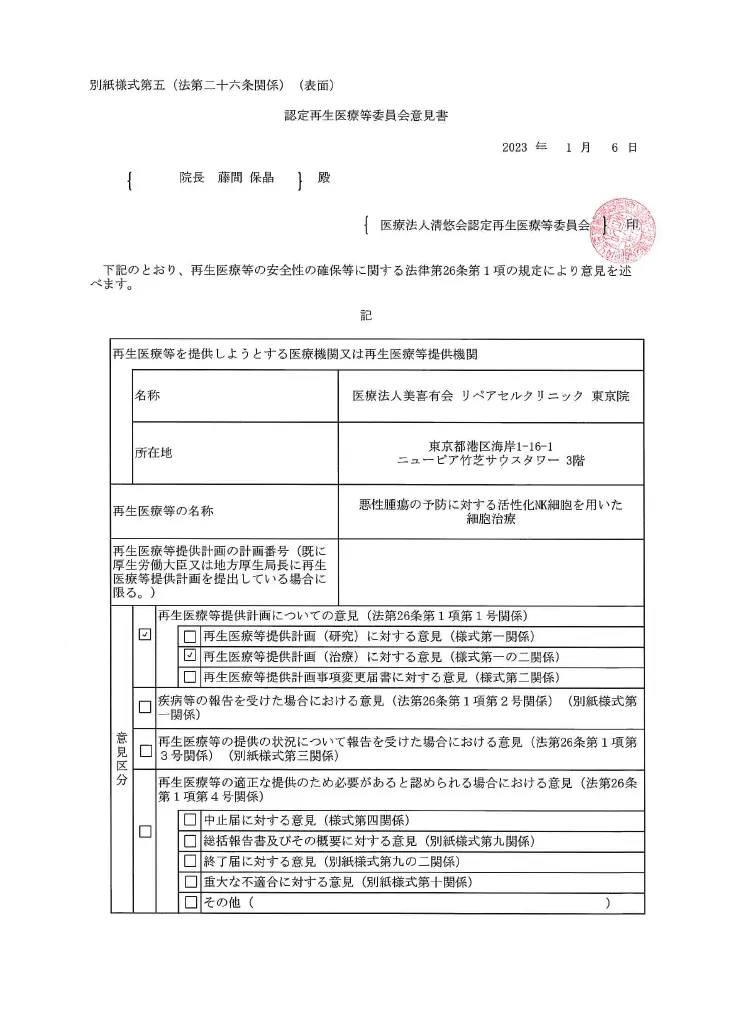

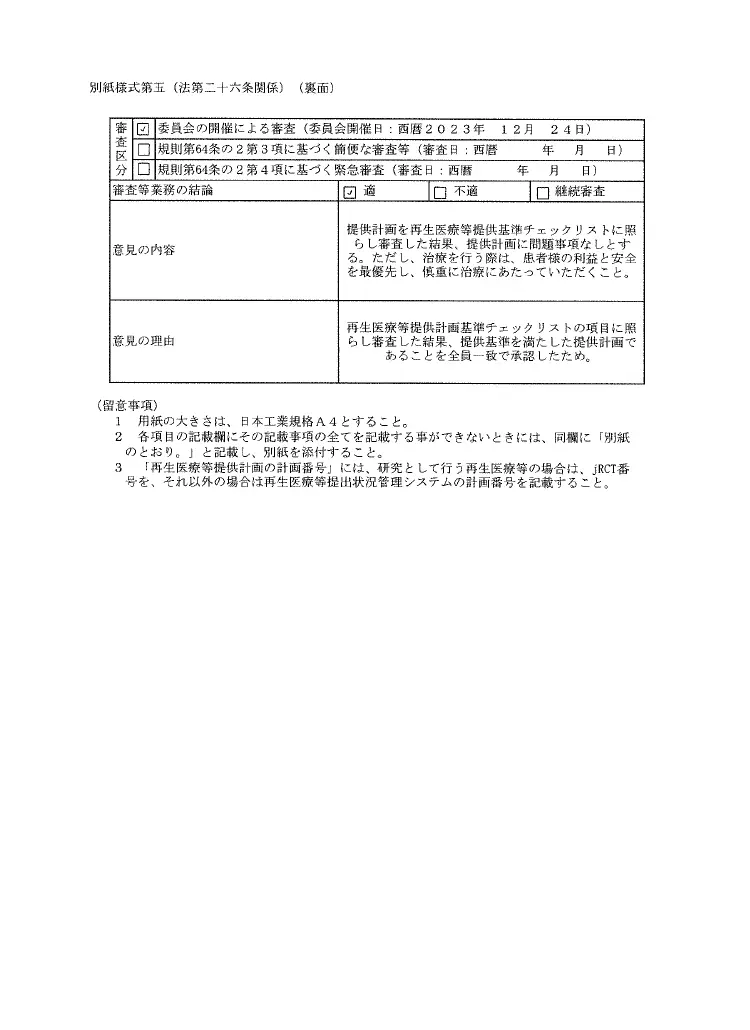

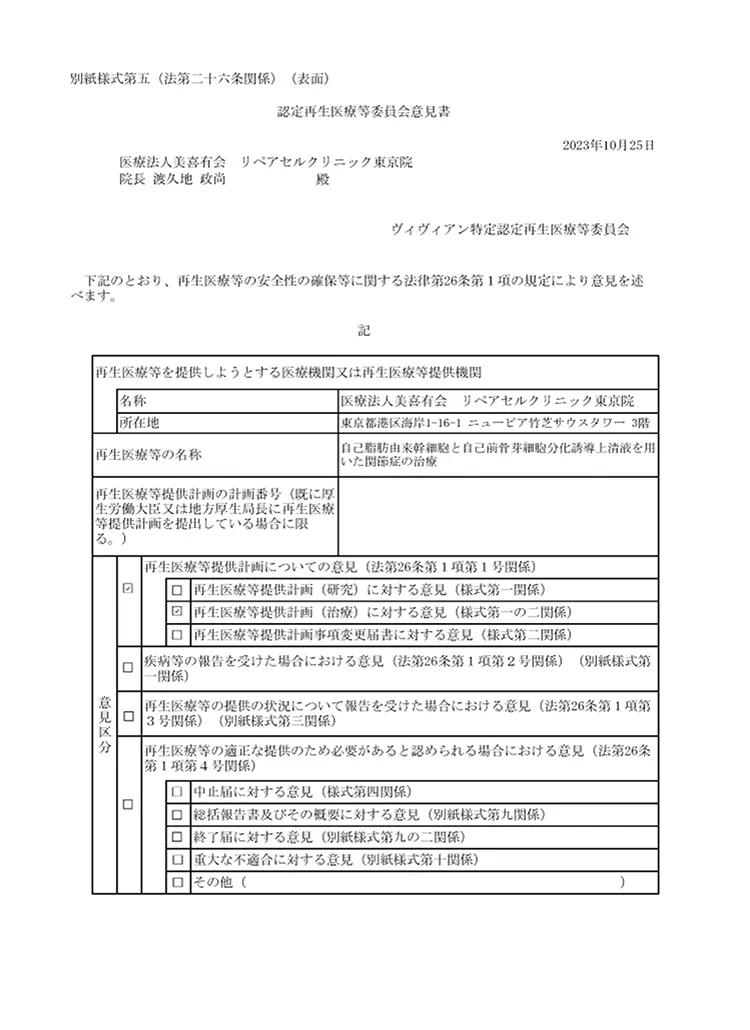

LICENSE厚生労働省届出済医療機関

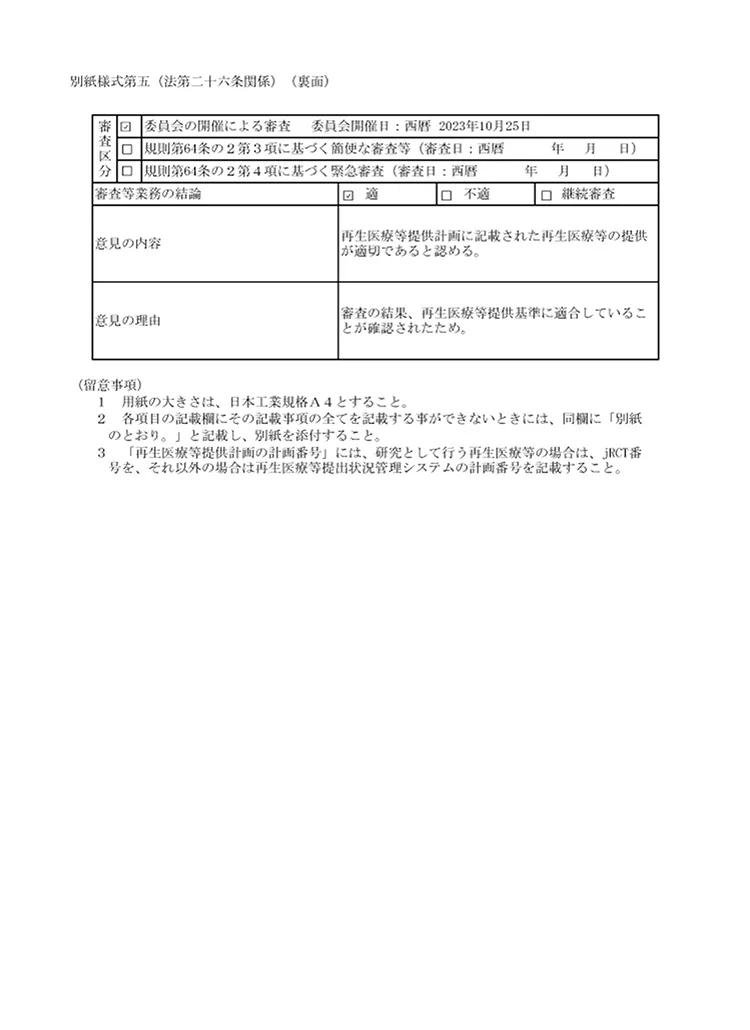

第二種・第三種再生医療等提供計画 届出済

リペアセルクリニックは、第二種・第三種再生医療提供計画を厚生労働省に届出し、受理されました。

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脳血管障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた糖尿病の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた肝障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた変形性関節症治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた顔面萎縮症、皮膚再生治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脊髄損傷の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた慢性疼痛の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた変形性関節症の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた筋腱炎、靭帯炎の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた皮膚再生療法

-

悪性腫瘍の予防に対する活性化NK細胞を用いた細胞治療

-

自己脂肪由来幹細胞と自己前骨芽細胞分化誘導上清液を用いた変形性関節症の治療

当クリニックでは、国内では数少ない自己の幹細胞を用いた「変形性関節症」「脳卒中」「糖尿病」「肝障害」「肌の再生」などの最先端の再生医療および、PRP(多血小板血漿)の関節内投与を再生医療安全確保法のもと、自由診療にて提供しています。再生医療とは、厚生労働省によって受理されることで行うことのできる治療となります。

坂本理事長のブログ

藤間院長のブログ

スタッフブログ

トピックス

-

- 健康・美容

ウォーキングは、特別な道具や技術がなくても始められる、もっとも手軽な運動のひとつです。 日々の生活に取り入れるだけで、ダイエット効果はもちろん、生活習慣病の予防やストレス解消、睡眠の質向上など、心と体のさまざまな不調にアプローチできます。 本記事では、ウォーキングで得られる5つの代表的な効果と、健康効果を引き出すための正しい歩き方をわかりやすく解説します。 より効果を高めるためのポイントを押さえて、健康の維持や体力向上を図っていきましょう。 なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気や後遺症の治療にも用いられている「再生医療」に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。気になる症状があれば、ぜひご活用ください。 ウォーキングの5つの効果|体に起こる変化 ウォーキングは、体にとって良い変化をもたらす有酸素運動です。 ここでは、ウォーキングにどのような効果があり、体にどんな変化をもたらすのか見ていきましょう。 生活習慣病を予防できる ウォーキングは、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病の予防・改善に役立つ運動です。一定時間歩くことで全身の血流が促進され、血管の柔軟性が保たれやすくなります。 その結果、血圧・血糖値・血中脂質のコントロールに良い影響を与えるとされているのです。また、ウォーキングを継続することで内臓脂肪が減少し、メタボリックシンドロームの予防にもつながります。 激しい運動でなくても、少し速めのペースで日常的にウォーキングをする習慣を積み重ねることで、将来的に病気にかかるリスク低下につなげられます。 基礎代謝アップでダイエットできる ウォーキングは脂肪燃焼と基礎代謝アップの両面から、リバウンドしにくいダイエットをサポートする運動です。 一定時間以上歩き続けると、有酸素運動によって体脂肪がエネルギーとして使われます。 さらに、脚・お尻・体幹など大きな筋肉を動かすことで筋量が維持・向上し、安静時の消費エネルギー(基礎代謝)を高められるのもメリットです。 食事制限だけのダイエットでは、脂肪が落ちずに筋肉だけが減ってしまうケースも少なくありません。ウォーキングを取り入れることで、「脂肪を燃やす」「筋肉を保つ」という両面から体重管理が可能になります。 睡眠の質が向上する 適度なウォーキングを習慣にすると、睡眠の質が安定しやすくなるとされています。 歩くことで一時的に体温が上がり、その後ゆっくり下がる流れが自然な入眠を促すと考えられているのです。 また、リズミカルに歩くことで自律神経のバランスが整い、心身がリラックスしやすい状態になります。 とくに、夕方から就寝の2〜3時間前に軽めのウォーキングを行うと、寝つきが良くなりやすいのでおすすめです。 睡眠の質が気になる方は、無理のない距離から夜のウォーキングを取り入れてみましょう。 ストレスや不安を軽減できる ウォーキングは、ストレスや不安感を和らげるメンタル面での効果も期待されています。 一定のリズムで歩く動きは、呼吸を整えながら全身の筋肉を使うため、心と体の緊張をほどきやすくなるのです。 さらに、日光を浴びながら屋外を歩くことで、気分に関わるホルモンの分泌が整い、落ち込みや不安の軽減にもつながります。 とくに、20〜30分のウォーキングを仕事や家事の合間に取り入れると、気分の切り替えがスムーズになり、イライラやモヤモヤを抱えにくくなる効果が期待されます。 薬やカフェインに頼る前に、まずは歩いて気持ちを整理する習慣を実践してみましょう。 認知症の予防効果が期待できる ウォーキングは、将来的な認知症リスクの低下にもつながる運動として注目されています。 歩くことで全身の血流が促進されると脳への血流も保たれ、脳細胞の働きがサポートされやすくなると考えられているのです。 やや息が弾む程度の速さで毎日歩く習慣は筋力低下や活動量の減少を防ぎ、フレイル(加齢による心身の衰え)や寝たきりの予防にもつながるとされています。 ただし、高齢期になってから急に始めるのではなく、若いうちから歩くことを日常に取り入れていく意識が重要です。 ウォーキングはいつから効果が出る? ウォーキングの効果が現れるまでの期間には個人差がありますが、およそ2週間〜3カ月がひとつの目安です。 体力や生活習慣によって感じ方は異なるものの、継続することで少しずつ変化を実感しやすくなるでしょう。 とくに初期は、「疲れにくくなった」「眠りが深くなった」「気分が軽くなった」といった主観的な変化から現れやすいのが特徴です。 その後、体重・腹囲・血圧・血糖値などの数値にも変化が現れる場合があります。 したがって、数日〜1週間で効果を感じなくてもすぐにやめず、まずは数週間同じペースで継続することが大切です。 目的を明確にしつつ2週間〜3カ月ほど様子を見ながら、自分に合ったウォーキング習慣を整えていきましょう。 何分くらいが効果的?ウォーキングの時間 ウォーキングの時間は「何分歩くか」だけでなく、「どのくらいの強度で、1日の合計としてどれだけ動くか」が大切です。 東京都健康長寿医療センターのデータによると、「1日8,000歩・中強度の速歩き20分」が高血圧や糖尿病、脂質異常症など生活習慣病の予防・改善に役立つ目安とされています。(文献1) ただし、年齢・体力・持病・生活環境によって適切な運動量は異なる点に注意しましょう。一律の基準にこだわりすぎず、まずは今の自分の歩数を把握し、無理なく少しずつ増やすことが重要です。 目標としては「やや息が弾む速さで合計20分程度」を中長期的なゴールとしつつ、最初は5〜10分のウォーキングを1日2〜3回にわけて行うなど、自分の体に合ったペースから始めましょう。 ウォーキングの効果的な歩き方6つのポイント ウォーキングの健康効果をしっかり引き出すためには、「とりあえず歩く」のでなく、始める前の準備や歩き方のフォームを意識することが重要です。 ここでは、ウォーキングの効果を高める歩き方のポイントを解説します。 始める前にストレッチをする ウォーキング前には、必ずストレッチを行いましょう。 ストレッチには筋肉を温めてほぐし、運動中のケガを防ぐ効果があります。 とくに朝や寒い日は筋肉が緊張しやすく、準備運動なしで歩き始めると関節や筋肉を痛める原因になるため注意が必要です。 ストレッチを行う際は、以下のポイントを押さえておきましょう。 呼吸を止めずに行う 反動をつけず、ゆっくり伸ばす 痛みを感じない範囲で無理なく行う なかでも、ふくらはぎ・太もも・股関節など下半身を中心に丁寧に伸ばすと、筋肉の柔軟性や血流が高まり、ウォーキングの効果をより高められます。 正しいフォームを意識する ウォーキングは手軽に始められる運動ですが、正しいフォームを意識することで、ケガを防ぎつつ効率よく効果を得られます。 以下の点を意識し、正しいフォームでウォーキングしましょう。 姿勢:お腹を軽く締め、胸を少し張り、腰が反りすぎないよう意識する 視線:あごを引き、やや遠くの前方を見ることで自然に背筋を伸ばす 腕:肩の力を抜き、ひじを軽く曲げてリズムよく前後に振る 歩幅:一本線上を歩くイメージで、少し大股を意識する 着地:かかとから接地し、足裏全体からつま先の流れで地面を蹴る また、クッション性が高く、自分の足に合ったシューズを選ぶと足腰への負担を軽減できます。 「ややきつい」と感じる強度で歩く ウォーキングの効果をしっかり得るには、「ややきつい」と感じる強度で歩きましょう。 身体活動の強さを示すメッツという指標で「4メッツ程度」に相当する運動「日常の歩行より少し高い負荷で、姿勢を保ちながら心地よく汗ばむ程度のペース」が理想です。 安静に座っている状態を1メッツとするため、その4倍のエネルギーを消費する運動にあたります。 また、「速歩き3分+ゆっくり歩き3分」を1セットとし、1日5セット・週4日以上行う「インターバル速歩」も有効です。 最初から無理をせず、「会話はできるが、少し息が弾む」くらいの強度を目安に、自分の体力に合わせて少しずつペースを調整しましょう。 「1日8,000歩」を目標にする ウォーキングの歩数目標は、「1日8,000歩・そのうち速歩き20分」を目安にしましょう。歩数と中強度の運動時間を組み合わせたもので、病気の予防に効果的な運動量です。(文献1) ただし、歩数の目標は体力や健康状態、生活環境によって個人差があるため、必ずしも8,000歩を毎日達成する必要はありません。 まずは現在の平均歩数を把握し、そこから少しずつ増やしていくと良いでしょう。 ダンベルやペットボトルを活用する ウォーキングに慣れてきたら、ダンベルやペットボトルを使って負荷を高める方法を取り入れるのも効果的です。 重みのある物を持って歩くと消費エネルギーが増え、運動効果の向上が期待できます。 ただし、重すぎる負荷で腕を大きく振ると、肩やひじを痛める恐れがあるため注意が必要です。 また、ウォーキングポールを使う方法もあります。 ポールを地面につきながら歩くことで上半身の筋肉も活用でき、姿勢の改善や転倒予防にもつながるので試してみましょう。 道具を使うとウォーキングの負荷を高められますが、重さや本数は控えめにはじめることが大切です。 フォームを確認しながら、無理のない範囲で少しずつ取り入れてください。 無理をせず事故やケガに注意する ウォーキングを安全に続けるには無理をせず、事故やケガへの配慮を最優先にすることも大切です。 とくに、運動習慣が少ない人が急に長時間・高強度で歩くのは危険です。体調や体力に合わせ、マイペースで継続しましょう。 また、調子が悪い日や悪天候の日は、無理に歩かず休む判断も必要です。 さらに、屋外を歩く際は信号や歩道のルールを守ることに加え、季節や時間帯に応じた安全性の高い服装(通気性・防寒・反射材など)を選びましょう。 なお、持病のある人はウォーキングを始める前に医師に相談し、適切な運動量を確認しておくことが重要です。 まとめ|ウォーキングの効果で健康を維持しよう ウォーキングは生活習慣病の予防やダイエット、睡眠の質向上、ストレス緩和、認知症予防など、さまざまな健康効果が期待できる手軽な運動です。 正しいフォームとペースで無理なく続けることで、全身の血流が促され、心身のバランスも整いやすくなります。 健康的な身体状態を維持するためにも、日々の生活習慣に取り入れていきましょう。 ただし、何かしらの不調を感じたら、早めに医療機関を受診することも大切です。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気の治療に用いられている再生医療に関する情報提供や簡易オンライン診断を行っております。 再生医療についての疑問や気になる症状があれば、公式LINEに登録してぜひ一度ご利用ください。 ウォーキングの効果に関するよくある質問 痩せたいならいつの時間帯がいい? ダイエット目的でウォーキングを行うなら、「昼食後」が効果的なタイミングです。 昼食後は血糖値が上がりやすいため、このタイミングで歩くことで血糖値の上昇を抑えられ、脂肪の蓄積を防ぐ効果が期待できます。 無理のないペースで短時間でも歩き、体重管理に効果的な習慣として取り入れてみましょう。 夜のウォーキングは効果ない? 夜のウォーキングも効果があります。とくに、夕食後に歩くと血糖値を下げられるため、ダイエットの効果を高めることが可能です。 ただし、強度が高すぎると交感神経が刺激され、寝つきが悪くなる可能性があります。夜に歩く場合は、就寝直前ではなく少し早めの時間帯に行うのが理想的です。 週何回くらいウォーキングすればいい? ウォーキングは、週2〜3回・1回30分程度を目安にすると無理なく続けやすくなります。 最初から毎日長時間歩くと、関節や筋肉に負担がかかり、疲労や痛みで挫折しやすくなるため注意が必要です。 まずは短時間・少ない回数から慣らし、体力や膝・腰の状態を見ながら徐々に増やしていきましょう。 30分と1時間のウォーキングで消費できるのは何キロカロリー? ウォーキングの消費カロリーは、「運動強度(メッツ)×時間(h)×体重(kg)×1.05」で計算できます。 メッツ(METs)とは、運動の強さを表す単位で、「安静に座っている状態=1メッツ」としたときに、何倍のエネルギーを使っているかを示す指標です。 たとえば、ウォーキングの強度を3メッツとした場合、体重60kgの人が1時間歩くと約189kcal、30分なら約95kcalの消費になります。 なお、計算式の「1.05」は、メッツの強度をカロリーに変換するための係数です。 自分の体重と歩く時間を当てはめて計算し、エネルギー消費の目安を把握しておきましょう。 参考文献 (文献1) 東京都健康長寿医療センター運動科学研究所NEWS|東京都健康長寿医療センター

2026.01.31 -

- 足部、その他疾患

- 足部

長時間の立ち仕事やデスクワークで足が重だるく感じることはありませんか? 足裏には全身の臓器や器官につながる反射区が集中しているという考え方があり、特定の場所を押して痛みを感じる場合は、対応する体の部位に不調があるサインだといわれることがあります。 特別な道具がなくても、自分の手で手軽に始められるのが足つぼマッサージの魅力ですが、間違ったやり方だと逆効果になる恐れがあるため注意が必要です。 そこで本記事では、足裏の主な反射区や代表的なつぼの位置、効果的なマッサージ方法と注意点をわかりやすく解説します。 なお、本記事で紹介する足つぼ・反射区の効果は、リフレクソロジーの考え方に基づくものであり、医学的な治療効果を保証するものではありません。症状が続く場合や気になる不調がある場合は、医療機関を受診してください。 なお、当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気の治療にも用いられている再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。気になる症状があれば、ぜひご活用ください。 足裏のつぼを押すとなぜ痛いのか 足裏のつぼを押すと痛いのは、多くの場合、体のどこかに不調があるサインと考えられています。 足の裏は「第2の心臓」ともいわれるように、約60〜70の反射区(つぼ)があり、胃や腸、頭などさまざまな臓器・器官とつながっているとされているのです。 体のどこかが不調になったり、足そのものに疲労がたまったり、老廃物が蓄積したりすると、その反射区が硬くなったりカサカサしたりして、押したときに強い痛みとして感じやすくなります。 以下で、さらに詳しく解説していきましょう。 足裏は心臓から遠いところにあり、血流が停滞しやすい 足には、歩行の際に血液を心臓へ押し戻すポンプのような働きがあります。 「第2の心臓」とも呼ばれている理由でもありますが、靴の中は圧迫されやすく、筋肉がこわばりやすい環境である点に留意しておきましょう。 筋肉のこわばりが続くと血流が停滞し、血行不良によってむくみや冷えが生じやすくなる恐れがあります。 血行不良を防ぐには、足裏をマッサージして血流を促すことが有効です。 血行が良くなると足だけでなく全身にも好影響を与え、リラックス効果や疲労回復にもつながります。 足裏には「反射区」が集中している 反射区とは、リフレクソロジーにおいて内臓や器官と関連があるとされる領域のことで、とくに足裏に集中しています。 「リフレクソロジー(反射療法)」では、特定の反射区を刺激することで、対応する臓器や器官の調子を整える効果があると考えられています。 つぼが体全体に点在しているのに対し、反射区は足裏を中心に甲やかかとにも存在しているのが特徴です。 たとえば、土踏まず周辺には胃や腸、すい臓などの消化器系、足指の周りには目や頭部の反射区があります。 これらの反射区を意識して足裏をマッサージすることで、特定部位の血行促進や心身のリラックスに役立つとされているのです。 足裏にある主なつぼの種類 ここでは、足裏にある主なつぼの種類をご紹介します。 胃腸のトラブルにも効果「裏内庭(うらないてい)」 裏内庭(うらないてい)は、胃腸の不調に働きかける足裏のつぼです。 足裏の人差し指を折り曲げたときに、指の腹が触れる位置にあります。 食べ過ぎや胃もたれ、胃腸の調子を整えるつぼなので、腹部の違和感を感じたときに押して刺激を与えてみましょう。 自律神経を整える「湧泉(ゆうせん)」 湧泉(ゆうせん)は、足裏の中央寄り、土踏まずよりやや指側に位置するつぼです。 全身の血行促進や自律神経のバランスを整える作用があるとされ、「生命の源」とも呼ばれています。 肩こり、冷え性、ストレスに起因する不調の緩和に対応し、夕方の疲れが強いときや緊張状態が続いた後に押すと効果的です。 むくみの解消に効果「足心(あししん)」 足心(あししん)は、足裏全体のほぼ中央に位置するつぼです。 むくみ対策に用いられる代表的な経穴で、刺激すると腎臓の働きが活発になり、体内の余分な水分や老廃物の排出を促しやすくなるとされています。 立ち仕事のあとや長時間の座位で足がパンパンに感じるときに足心を中心にマッサージすると、足の軽さやリラックス感を得やすくなるとされているので、試してみましょう。 不眠改善に効果「失眠(しつみん)」 失眠(しつみん)は、寝つきの悪さや眠りの浅さに対応する足裏・かかと付近のつぼです。 かかとの中央周辺に位置しており、睡眠トラブルのセルフケアに役立つつぼとして知られています。 かかとを中心にまんべんなく刺激することで、ホルモンバランスの乱れによる不調の緩和やリラックス効果が期待されます。 土踏まずや足指のマッサージと組み合わせると全身の血流が良くなるため、寝る前のセルフケアとして心と体を落ち着かせる習慣に取り入れやすいつぼです。 【症状別】押すと効果が期待できる足裏のつぼ ここでは、症状別に押すと効果が期待できる足裏のつぼをご紹介します。気になる症状があれば、ぜひ実践してみてください。 頭痛や頭が重いとき 頭痛や頭が重いときは、足の親指の腹を押すと症状の緩和が期待できるとされています。 両足の親指の腹全体が頭や脳とつながる足つぼとされているため、頭の不調にアプローチしやすいといわれているのです。 頭痛があるときや頭をすっきりさせたい場面では、両足の親指の腹を集中的に押してみましょう。 目が疲れているとき 目の疲れが気になるときは、足の人差し指と中指の間あたりにある足つぼを刺激すると、疲れ目の緩和が期待できるとされています。 目とつながる足つぼであり、右足は左目、左足は右目に対応するとされ、PCやスマホを長時間見続けて目が疲れたと感じたときに少し強めに押してみてください。 蓄膿や副鼻腔炎でつらいとき 蓄膿や副鼻腔炎など鼻の不調でつらいときは、足の指先を押すことで症状の緩和が期待できるとされています。 すべての足の指先には副鼻腔につながる足つぼがあり、鼻の奥にある空洞(副鼻腔)と関連しているといわれているのです。 アレルギー症状や蓄膿、副鼻腔炎で悩んでいるなら、足の指先を1本ずつ「痛気持ちいい」強さで押してみましょう。 呼吸が浅い・息苦しいとき 呼吸が浅い、息苦しいと感じるときは、土踏まずの上あたりにある「肺・気管支」につながる足つぼを押すのが有効とされています。 土踏まずの上を指の腹でゆっくり押すと、肺・気管支の不調を和らげ、息苦しさや浅い呼吸の改善が期待できるので試してください。 胃の調子が悪いとき 胃の不調が気になるときは、土踏まずのあたりにある胃につながる足つぼを刺激すると良いとされています。 土踏まずを押して強い痛みを感じる場合、胃が不調であるケースも少なくありません。 胃の調子が悪いと感じたときに押してみましょう。 膀胱に不調があるとき 膀胱の不調がある場合は、土踏まずの内側あたりにある膀胱につながる足つぼを押すと有効とされています。 尿のキレが良くない、膀胱に違和感があるといった自覚がある場合に、この部分を押しほぐしてみましょう。 腸の調子を整えたいとき 便秘や下痢などで腸の調子を整えたいときは、土踏まずの下あたりにある腸につながる足つぼを押すと良いとされています。 土踏まずの下側を親指でゆっくり押していき、痛みを感じる部分を「痛気持ちいい」強さで揉みほぐしてみましょう。 心臓の働きをサポートしたいとき 心臓の働きをサポートしたいときは、足裏の心臓につながる足つぼを軽く刺激する方法を試してみてください。 心臓の足つぼは足裏の前方寄りに位置するとされ、やさしく押すことで血行を促し、心臓まわりの負担を和らげる効果が期待できます。 ただし、強い胸の痛みや息切れなどの症状がある場合は、足つぼだけに頼らず、早めに医療機関へ相談することが重要です。 ストレスが溜まっているとき ストレスが溜まっているときは、土踏まずの上あたりにある自律神経につながる足つぼを押してみましょう。 土踏まずの上部を指の腹で押すと、自律神経の乱れを整える働きが期待できるとされています。 また、足の親指全体をマッサージすると、精神面にもプラスの効果があるとされているので、試してみてください。 生理痛・生理不順で悩んでいる 生理痛や生理不順で悩んでいるときは、かかと周辺をまんべんなく刺激する足つぼケアがおすすめです。 かかとには生理痛・生理不順と関連のある足つぼがあり、かかと全体を押していくことで、生理痛や生理周期の乱れなど月経に関する症状の緩和が期待できます。 足裏のつぼ押しの正しいやり方 足裏のつぼ押しは、痛気持ちいい強さで押すのが基本です。 ちょっと痛いけれど気持ちいい程度の圧で押しましょう。以下では、代表的な足裏のつぼ押しのやり方を解説します。 土踏まずのマッサージ 土踏まずをマッサージすると、消化器の反射区を刺激してリラックス効果が得られるとされています。 土踏まずには胃や腸、すい臓などの反射区が集まっています。 マッサージすることで消化器周辺の血行が促進され、副交感神経が優位になることでリラックスしやすくなるとされているのです。以下の手順でつぼを押しましょう。 1.床に座り、あぐらの姿勢で片足を引き寄せる 2.手をグーにして、人差し指〜小指の第二関節で土踏まず全体を刺激し、指先側からかかと方向へ掘るように押しながら動かす 3.土踏まずがやわらかくなってきたら、両手の親指の腹でじっくり押す 4.とくに気持ちよく感じる部分を中心に、ゆっくり丁寧に刺激する 胃・腸・すい臓の反射区を意識してマッサージすると、内臓の活性化やストレス緩和にもつながる効果が期待できるため、毎日のセルフケアとして取り入れてみましょう。 足指のマッサージ 足指のマッサージは、目や頭の疲れを和らげるセルフケアとして有効とされています。 足指の関節や付け根、指の間には目・耳・頭部・脳下垂体などの反射区が集まっているので、頭や目の疲労感をすっきりさせたいときに押してみましょう。 基本的なマッサージの手順は以下のとおりです。 1.5本の足指を1本ずつつまみ、凝り固まった関節を和らげるように丁寧に回す 2.足指全体を反らせ、指の付け根から開くように伸ばして硬さをほぐす 3.指の腹で足指の付け根や指の間にある反射区を意識しながら、やさしく刺激する 4.仕上げに、足指の腹や側面を1本ずつもむ・軽く引っ張るなどをリズミカルに行い、血行を促進する 足指まわりがやわらかくなると血流が良くなり、足の軽さや全身のリフレッシュ感にもつながります。仕事終わりや就寝前の習慣として、取り入れてみましょう。 足裏のつぼ押しをやりすぎるとどうなる? 足裏のつぼ押しはリラクゼーションや不調のケアに効果的ですが、やりすぎには注意が必要です。 痛気持ちいい程度の刺激が目安であり、過度な力や長時間の刺激はあざ・炎症・揉み返しの原因になりかねません。 また、以下に該当している方は足裏のつぼ押しは控えてください。 食後すぐ飲酒後 妊娠中 足に傷・炎症・感染症がある 血栓症の既往がある 重度の糖尿病で足の感覚が低下している 体調が不安定なときは控えるほか、マッサージ後に頭痛・だるさ・痛みなどが強く出たときは、無理に続けず早めに医療機関を受診しましょう。 まとめ|正しいやり方で足裏のつぼをマッサージしよう 足裏のつぼ押しは、リフレクソロジーの考え方に基づくリラクゼーション法のひとつです。 血行促進や日々のセルフケアとして取り入れる方も多いですが、やり方を誤ると逆効果になる場合があります。 「痛気持ちいい」と感じる程度の力加減を意識し、1か所あたり数秒〜数分以内を目安にやり過ぎないように行いましょう。 また、体調が優れないときや飲酒後・妊娠中などは避けるなど、正しい知識をもって無理のない範囲で続けることが大切です。 なお、身体の不調や痛みなど気になる症状があれば、重大な疾患にかかっている恐れもあるため、早めに医療機関を受診しましょう。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気や後遺症の治療の選択肢になっている再生医療に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。ぜひ一度ご利用ください。

2026.01.31 -

- 健康・美容

忙しい日常の中で、気づかないうちに呼吸が浅くなっていたり、ストレスや疲れが蓄積していたりすることはありませんか? 「Google呼吸エクササイズ」は、検索するだけで誰でもすぐに始められる1分間の深呼吸ガイドツールです。 特別なアプリのインストールは不要で、パソコンやスマートフォンから手軽にアクセスできるため、仕事や家事の合間、就寝前などに取り入れやすくなっています。 本記事では、Google呼吸エクササイズの基本的な使い方や活用シーン、効果を高めるコツまで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気や後遺症の治療にも用いられている「再生医療」に関する情報の提供と簡易オンライン診断を実施しています。気になる症状があれば、ぜひご活用ください。 Google呼吸エクササイズとは?1分間の深呼吸トレーニング Google呼吸エクササイズは、Google検索から1分間の深呼吸トレーニングを行える無料の呼吸ツールです。 Googleの検索バーに「呼吸エクササイズ」や「Breathing Exercise」と入力すると、検索結果の一番上に「1分間の呼吸エクササイズを開始」というボタン付きのツールが表示されます。 ボタンを押すと青い円がゆっくりと動き、「吸う・止める・吐く」のリズムをガイドしてくれるのが特徴です。 画面に表示される円の動きに合わせて鼻から息を吸い、口からゆっくり吐く呼吸を1分間行うと自律神経のバランスが整いやすくなり、短時間で気分をリセットできます。 仕事の前や会議の前、寝る前など、集中したい・リラックスしたい場面で手軽に活用できるのが魅力です。 パソコン・スマートフォンのどちらからでも利用できるため、日常に深呼吸の習慣を取り入れるきっかけとして有用なツールになります。 おすすめの利用シーン Google呼吸エクササイズは、日常の「区切りの1分」に取り入れるとリラックスと集中の切り替えに役立ちます。 たとえば、以下のような気持ちを落ち着かせたい場面や作業効率アップ、入眠のサポートにおすすめです。 仕事の合間や会議前に取り入れて、緊張を和らげたい 勉強開始前や集中が途切れた休憩中に、頭を切り替えたい PC作業の疲れ対策として、画面から目を離して呼吸を整えたい スポーツに取り入れて、パフォーマンス向上や疲労回復を図りたい 就寝前にリラックスしたい 電車の中や外出中にリフレッシュしたい Google呼吸エクササイズは、上記のような「緊張が高まりやすい場面」や「集中が途切れやすい場面」に習慣として組み込むと、深呼吸を生活リズムに無理なく定着させることが可能です。 パソコンやスマホ以外のデバイスと連携可能 Google呼吸エクササイズをスマートウォッチと連携させれば、呼吸数や心拍数の一元管理が可能になります。 パソコンやスマートフォンだけでなく、日常的に身につけるデバイスを使って呼吸トレーニングができる手軽さが魅力です。主に、以下のようなデバイスと連携して活用できます。 Fitbit:心拍数や呼吸数を記録し、運動後のリカバリーやストレス管理スコアの確認が可能 Pixel Watch:呼吸エクササイズ前後の心拍変動(HRV)や睡眠ステージの変化を把握可能。 Google Fit:複数デバイスのデータを統合管理可能。 Google FitやFitbitではリマインダーや週ごとの実践目標を設定できるため、1分間の呼吸エクササイズを「見える化」して習慣化できます。 これらの連携機能を活用すれば、Google呼吸エクササイズを一時的なリラックス手段ではなく、継続的なセルフケアや集中力向上のルーティンとして取り入れることが可能です。 三目並べ・サイコロ・コインフリップなどミニゲームを活用する方法も有効 Google呼吸エクササイズをミニゲームや隠しコマンドと組み合わせることで、集中力アップと気分転換の効果をさらに高められるため試してみましょう。 Googleでは、三目並べやコインフリップ、サイコロなどのシンプルなミニゲームを多数用意しています。 呼吸エクササイズで心身を落ち着けた後に、こうした軽いゲームを取り入れることで、脳に適度な刺激を与えられ、仕事や勉強の合間に効果的なリフレッシュが可能です。 たとえば、以下のような活用方法があります。 作業後にGoogle呼吸エクササイズを実施した後、三目並べや記憶力ゲームで脳を軽く刺激 判断に迷ったときは、コインフリップやサイコロを使って気分転換 空き時間にGoogle呼吸エクササイズとミニゲームを1〜3分ずつ行い、リラックスしながら集中力を維持 このように、Google呼吸エクササイズとミニゲームをセットにして休憩時間に取り入れることで、心身のリフレッシュとパフォーマンスの向上を同時に図れます。 Google呼吸エクササイズの使い方 アプリのインストールが不要のGoogle呼吸エクササイズは、検索するだけですぐに使える手軽さが特徴です。深呼吸の習慣を始めたい方にも取り入れやすくなっています。手順は以下の3ステップです。 1.検索する Google検索の窓、またはブラウザのアドレスバーに「呼吸エクササイズ」「breathing exercise」「深呼吸」などと入力しましょう。検索結果の上部に、青い背景の「1分間の呼吸エクササイズを開始」というボタンが表示されます。 2.呼吸を合わせる 開始ボタンを押すと、画面中央に白い円が表示され、「膨らむ→止まる→縮む」というリズムで動きます。この動きに合わせて、鼻から吸う→息を止める→口からゆっくり吐く、という流れで呼吸を行いましょう。 3.余韻を感じる 「お疲れさまでした」と表示されると、1分間のガイドが終了です。終了後も同じテンポで数呼吸続けることで、より深いリラックスを得やすくなります。 Google呼吸エクササイズに期待できる効果 ここでは、Google呼吸エクササイズに期待できる効果を見ていきましょう。 ストレスの緩和 Google呼吸エクササイズは、ストレスを和らげるセルフケアとしても活用しやすい呼吸ガイドです。 深くゆっくりと息を吐く時間を長めにとることで、副交感神経が優位になりやすくなります。 その結果、心拍数や血圧が落ち着き、ストレスホルモンの分泌を抑える効果が期待できるのです。 とくに、パソコンやスマートフォンを長時間使用していると浅い呼吸や「スクリーンアポネア(無意識の息止め)」が起こり、自律神経のバランスが乱れやすくなります。 このような状態が続いてしまうと、疲労感やイライラが蓄積しやすくなるため、1分間の呼吸エクササイズを挟むことで、気持ちの高ぶりを落ち着かせるのが効果的です。 自律神経の調整 深くゆっくりとした呼吸を行うと副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が穏やかに下がるとされています。 また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられるため、心身の緊張を和らげる効果が期待できる点にも注目です。 近年の研究では、毎分6回のペースで呼吸することで心拍変動(HRV)」、つまり心拍のリズムの柔軟性が改善されることも示されており、自律神経の働きをサポートする方法として注目されています。(文献1) とくに、パソコンやスマートフォンの使用中、1時間に1回を目安にGoogle呼吸エクササイズを取り入れると、交感神経から副交感神経へのスムーズな切り替えが可能です。 日々の生活の中で心と体の「オン・オフ」を自分で調整する方法として、Google呼吸エクササイズは高い実用性を持つセルフメンテナンス手段といえるでしょう。 集中力アップ Google呼吸エクササイズは「1分間の集中トレーニング」として、注意力や集中力を高めたい場面で活用しやすいツールです。 呼吸に意識を向けると脳内の雑念が減ることに加えて、安定した深い呼吸は自律神経のバランスを整え、過度な緊張を和らげられます。 具体的には、以下のようなタイミングが効果的です。 朝の始業前:1分の呼吸セッションで仕事モードへ切り替える 昼休み後:深呼吸によって眠気を抑え、集中力を回復させる 会議の前後:緊張をほぐし、冷静な判断力を保つ準備として取り入れる さらに、集中しやすい環境を整える工夫として、パソコンの通知をオフにし、全画面表示にして余計な情報を遮断すると良いでしょう。 また、ブルーライト軽減モードを搭載したスマートフォンを併用すると視覚的な刺激を抑えられ、より呼吸に集中しやすくなります。 睡眠の質改善 Google呼吸エクササイズは、就寝前に取り入れることで睡眠の質を高めるサポートになります。 夜寝る前に深くゆっくりと呼吸を繰り返すことで、心拍数や体温が自然と下がり、リラックスした状態で入眠しやすくなるのです。 とくに、「吸う・止める・吐く」のリズムのうち、吐く時間を長めにとることを意識すると、副交感神経が優位になり、より穏やかな眠りに導かれやすくなります。 また、就寝前は次のような状態でGoogle呼吸エクササイズを行いましょう。 スマートフォンの画面の明るさを最小限にする 通知をオフにして、刺激を減らす ベッドの上で静かに円の動きに合わせて呼吸 そのまま静かに目を閉じて、呼吸の感覚に意識を向ける流れをつくると、日常の睡眠リズムが安定しやすくなります。 高血圧の改善効果 Google呼吸エクササイズの深くゆっくりとした呼吸は、血圧や脈拍の安定に役立つセルフケアとして注目されています。 とくに、日中にストレスや緊張が続くと血圧が変動しやすくなるため、仕事の合間や就寝前などに呼吸を整える時間が、長期的な体調管理にも効果的です。 高血圧は脳卒中のリスク要因のひとつであり、日常的なストレス管理や生活習慣の見直しが重要とされています。呼吸エクササイズは、こうしたセルフケアの一環として取り入れることができます。 ただし、すでに高血圧と診断されている方や血圧に不安がある方は、医師の指導のもとで適切な治療を受けることが大切です。 当院「リペアセルクリニック」では、脳卒中後の後遺症に対する再生医療(幹細胞治療)を行っています。脳卒中に対する再生医療について詳しくは、以下のページをご覧ください。 Google呼吸エクササイズの効果を高めるコツ Google呼吸エクササイズの効果を高めるには、呼吸のリズムや姿勢を意識することが重要です。 呼吸の前半では無理のない長さで吸い、後半で吐く息を少し長めにすると、より深いリラックスを得やすくなります。 息を止めるのがつらい場合は「吸う4秒・吐く6〜8秒」のように、シンプルなリズムでも十分効果があります。 また、姿勢は背骨をまっすぐに保つのが基本です。 とくに、猫背でスマートフォンを見下ろす姿勢では横隔膜が動きにくくなるため、背筋を伸ばした座位や仰向けで呼吸しましょう。 まとめ|Google呼吸エクササイズで日常の合間に心身をリフレッシュしよう Google呼吸エクササイズは、検索するだけで誰でもすぐに始められるシンプルかつ効果的な呼吸ツールです。 1分間の深呼吸を日常のスキマ時間に取り入れることで、自律神経のバランスが整いやすくなり、ストレスの軽減や集中力の回復、睡眠の質の向上など、さまざまな効果が期待できます。 姿勢や呼吸リズムを意識しながら習慣化すれば、仕事や生活のパフォーマンスを底上げするサポートにもつながります。 無理なく続けられる1分間のリセット習慣として、Google呼吸エクササイズを日常に取り入れてみましょう。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、さまざまな病気や後遺症の治療の選択肢になっている再生医療に関する情報提供や簡易オンライン診断を行っております。 再生医療についての疑問や気になる症状があれば、ぜひ一度ご利用ください。 Google呼吸エクササイズに関するよくある質問 表示されない場合の対処法は? Google呼吸エクササイズが表示されない主な原因として、ブラウザのバージョンやキャッシュの影響、通信環境、言語・地域設定などが考えられます。 対処方法としては、次の手順が有効です。 ブラウザを最新バージョンに更新し、再起動 キャッシュとCookieを削除 「呼吸エクササイズ」「深呼吸」「breathing exercise」などで再検索 Google検索の言語設定を「日本語」または「英語」、地域を「日本」または「United States」に変更 シークレットモードや別のブラウザ・端末で再試行 また、JavaScriptを無効にしていたり、広告ブロックの拡張機能を使っていたりすると、ツールが非表示になるケースがあります。 設定を見直した上で再度検索すれば、多くの場合は正常に表示されるようになるので試してください。 いちいち入力するのが面倒な場合は? Google呼吸エクササイズを頻繁に使う場合は、ブラウザの「ホーム画面に追加」機能を活用すると便利です。 現在、公式の専用ウィジェットは用意されていないため、ショートカット作成が最も簡単な方法となっています。手順は以下のとおりです。 1.ChromeやSafariで「Google 呼吸エクササイズ」を検索し、ツールを表示 2.メニュー(Android)または共有(iPhone)ボタンをタップ 3.「ホーム画面に追加」を選び、「深呼吸」などわかりやすい名前で登録 アイコンをスマートフォンのホーム画面に設置すれば、検索の手間なくワンタップで呼吸エクササイズを開始できます。 ほかに呼吸法アプリでおすすめはある? Google呼吸エクササイズだけでは物足りないと感じる場合は、専用アプリを組み合わせることで、より自分に合った呼吸習慣を作りやすくなります。 たとえば、Breathwrkは「睡眠用」「不安解消用」など目的別に科学的な呼吸パターンを選べるアプリで、視覚的にもわかりやすい設計が特徴です。 Calmは、呼吸ガイドに加えてマインドフルネス瞑想や睡眠導入用の音声コンテンツが豊富で、メンタルケアや睡眠ケアを本格的に行いたい人に向いています。 また、Apple Watchユーザーであれば、Appleの「マインドフルネス」アプリがおすすめです。 手首の振動で呼吸リズムを伝えてくれるため、画面を見ずに没入しやすく、移動中や就寝前にも活用しやすくなっています。 参考文献 (文献1) Integrating Breathing Techniques Into Psychotherapy to Improve HRV: Which Approach Is Best?|Frontiers

2026.01.31 -

- 変形性股関節症

- 脊椎

- 股関節

- 脊椎、その他疾患

「腰痛が続いている」 「股関節になんとなく違和感がある」 「腸腰筋のストレッチが良いと聞いたけれど、効果はあるの?」 腸腰筋のストレッチは、股関節の可動域改善や慢性腰痛緩和の手段の1つです。 腸腰筋は、起き上がりや歩行、姿勢保持といった日常生活動作にも関わる大切な筋肉であるため、ストレッチは健康維持に役立ちます。しかし、腸腰筋ストレッチはすべての方に有効ではありません。中には、ストレッチを行わない方が良い方もいらっしゃいます。 本記事では、腸腰筋ストレッチの効果や方法に加えて、やってはいけない状況について解説します。ストレッチを試すかどうか迷う方の参考になりますので、ぜひ最後までご覧ください。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しております。 腰痛や股関節の違和感などでお悩みの方は、ぜひ公式LINEにご登録ください。 腸腰筋ストレッチの効果 この章では、以下の3点について解説します。 腸腰筋ストレッチで期待できる効果 腰痛や股関節の違和感に腸腰筋が関わる理由 腸腰筋が硬くなるメカニズム 腸腰筋ストレッチで期待できる効果 腸腰筋ストレッチの効果は、筋肉を柔らかくしたり、股関節前面の動きを整えたりするなどです。立ち上がりや歩行などの動作を楽にする効果も期待できます。 筋肉をゆっくり伸ばした体勢を維持する静的ストレッチは、関節可動域を改善する効果が期待されています。ストレッチの目安は、一動作につき15〜30秒間です。2〜4回程度繰り返すと良いでしょう。(文献1) 慢性腰痛では運動など非薬物療法が推奨される流れがあり、ストレッチはその一部として位置づけられます。(文献2) 腰痛や股関節の違和感に腸腰筋が関わる理由 腸腰筋は腰椎に位置する長いリボン状の筋肉で、腰や股関節を動かすために使われるものです。(文献3) 日常生活における腸腰筋の役割としては、起き上がる、歩く、走る、姿勢を維持するなどがあります。 腸腰筋の一部である大腰筋は腰椎の安定に関係する筋肉です。そのため腸腰筋が硬いと腰痛や股関節および鼠径部(股関節の付け根)の違和感、足のだるさにつながる可能性があります。 腸腰筋が硬くなるメカニズム デスクワークを中心とした座り仕事や、家事および介護などによる中腰姿勢で股関節を曲げた時間が長いと腸腰筋が短くなり、「縮んで硬い」感覚が出やすくなります。(文献4)(文献5) 腰回りを柔らかくしようとして無理に腰を反らしたり伸ばしたりしても、腸腰筋のケアにはつながりません。かえって腰に負担がかかってしまいます。 寝ながらほぐせる腸腰筋ストレッチ この章では、寝ながらほぐせる腸腰筋ストレッチを2種類紹介します。ストレッチの際は、痛みが出るまで動かさないようにしましょう。 【方法1】 あお向けに寝る 片方の膝を抱えて、軽く胸に近づける 逆側の脚は、かかとを遠くに押し出すように伸ばす 【方法2】 あお向けに寝て片膝を立てる。 逆側の脚を、円を描くように大きく回す 反対側の脚も同じ要領で大きく回す 注意点を以下に示しました。 腰を反らさない 呼吸を止めない 反動をつけない 座ったままほぐせる腸腰筋ストレッチ この章では、座ったままほぐせる腸腰筋ストレッチを2種類紹介します。痛みが出るまで動かさないようにしましょう。 【方法1】 椅子に浅く座る 片方の膝を抱えて、軽く胸に近づける 15秒程度キープする 反対側も同様にストレッチする 【方法2】 椅子に浅く座る 座りながら足踏みをする 足踏みのときは、両腕も大きく動かす 腰を反らしたり反動をつけたりしないなど、注意点は寝たままほぐせるストレッチと同じです。ストレッチ時は呼吸を止めないようにしましょう。 立ったままほぐせる腸腰筋ストレッチ この章では立ったままほぐせる腸腰筋ストレッチを紹介します。仕事の休憩中にもできる、比較的簡単なものです。 椅子の背もたれや壁に手をつく 片足を半歩後ろへ引く 骨盤を前に押し込んで胸を引き上げる 後ろ足のかかとを上げる 腰を反らしたり反動をつけたりしないなど、注意点は寝たままほぐせるストレッチと同じです。ストレッチ時は呼吸を止めないようにしましょう。 事故防止のため、滑りやすい場所でのストレッチは避けてください。 腸腰筋ストレッチのポイント この章では、腸腰筋ストレッチ実施にあたって覚えておくと良いポイントを3点紹介します。 強さの目安 時間と回数および頻度の目安 正しいフォーム 以下の記事では、慢性腰痛に適したストレッチをタイプ別に紹介しています。あわせてご覧ください。 強さの目安 強さの目安は、「痛むまで伸ばさない」です。軽く引っ張られるような感覚を感じながらストレッチしましょう。痛みが出たら強度を下げるか中止してください。(文献6) ストレッチの目的は、強く伸ばすことではなく腸腰筋へ適切な刺激を入れることです。反動をつけたり、呼吸を止めたりしないでください。 時間と回数および頻度の目安 腸腰筋ストレッチのような静的ストレッチの場合、15〜30秒保持×2〜4回がよく用いられる目安です。(文献1) 週2〜3日以上を基本ペースで継続してみましょう。ストレッチで痛みが出たら強度を下げるか中止してください。(文献6) 正しいフォーム 正しいフォームのポイントを以下に示しました。 腰を反らさないように下腹部を軽く締める お尻を軽く締める 肋骨を反らしすぎない 腰の中央に違和感がある場合は、フォームが間違っている可能性があります。 腸腰筋ストレッチをやってはいけない状況 腸腰筋ストレッチをやってはいけない状況としてあげられるのは、以下の3点です。 強い痛みやしびれがある 股関節疾患の可能性がある 坐骨神経痛の可能性がある 強い痛みやしびれがある 以下のような状況の場合、自己流の腸腰筋ストレッチを続けず中止しましょう。 痛みが強くなる 安静にしていても腰痛が続いて辛い 下半身のしびれが強くなっている しびれの範囲が広がっている 排尿や排便の異常、会陰部(えいんぶ)の感覚異常、両脚の筋力低下などがあるときは、腰部脊柱管狭窄症や馬尾症候群などの可能性があります。医療機関を受診して、原因を把握しましょう。 股関節疾患の可能性がある 鼠径部に鋭い痛みがある、歩行すると痛みが悪化するなど関節可動域制限が強い場合、原因は腸腰筋だけとは限りません。変形性股関節症や股関節脱臼など、股関節疾患が疑われます。 ストレッチで痛みが増える場合は中止し、原因疾患を確定するため医療機関を受診しましょう。 坐骨神経痛の可能性がある 脚に電気が走るような痛みやしびれ、放散痛など、坐骨神経痛のような症状があるときは、ストレッチで症状が悪化する可能性があります。この場合も、無理に継続しないでください。 排尿や排便の変化、会陰部のしびれ、進行する筋力低下などの症状がある場合は、医療機関での原因把握が優先です。 ストレッチで改善しない腸腰筋の症状は医療機関の受診を推奨 数週間ストレッチを続けても症状が続き、フォームや強度・頻度を見直しても改善されないようであれば、医療機関受診を検討しましょう。ストレッチ後に痛みやしびれなどの症状が悪化している場合も、受診をおすすめします。 排尿や排便の異常や会陰部の感覚異常などは、早急な医療機関受診を必要とするサインです。(文献7) 腸腰筋ストレッチの効果とポイントをおさえて正しいやり方で実施しよう 腸腰筋ストレッチは、強さや時間、回数の目安および正しいフォームなどのルールを意識しながら行うことが大切です。 本記事では、寝ながらほぐせるもの、座った姿勢でほぐせるもの、立ったままの姿勢でほぐせるものを紹介しました。基本的なポイントを守りながらのストレッチにより、さまざまな効果が期待できます。 ただし、強い痛みやしびれ、排尿・排便の異常などがあるときは、無理せず中止してください。ストレッチを進めても症状が改善しなかったり悪化したりする場合は、医療機関を受診しましょう。 腸腰筋ストレッチは、自分の身体と相談しながら行っていきましょう。 当院「リペアセルクリニック」の公式LINEでは、再生医療の情報提供と簡易オンライン診断を実施しておりますので、ぜひご利用ください。 腸腰筋ストレッチに関するよくある質問 腸腰筋ストレッチは寝ながらできますか? 腸腰筋ストレッチは寝ながらでも行えます。本記事でも「寝ながらできる腸腰筋ストレッチ」を2種類紹介しているので、参考になさってください。 ただし、痛みやしびれが強い場合は、ストレッチを中止した上で医療機関を受診しましょう。 腸腰筋ストレッチは高齢者にも役立ちますか? 腸腰筋ストレッチは、姿勢の改善や歩行の安定、腰痛緩和などの効果があるとされており、高齢者にも役立ちます。本記事で紹介した、寝たままや座ったままでのストレッチであれば取り入れやすいでしょう。 ただし、痛みやしびれが強いときには無理に行わないようにしてください。 参考文献 (文献1) CURRENT CONCEPTS IN MUSCLE STRETCHING FOR EXERCISE AND REHABILITATION|International Journal of Sports Physical Therapy (文献2) American College of Physicians issues guideline for treating nonradicular low back pain|ACP (文献3) Psoas Muscle|Cleveland Clinic (文献4) A Cross-sectional Study on Association of Iliopsoas Muscle Length with Lumbar Lordosis Among Desk Job Workers|Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine (文献5) Prolonged sitting and physical inactivity are associated with limited hip extension: A cross-sectional study|Musculoskeletal Science and Practice (文献6) A guide to basic stretches|MAYOCLINIC (文献7) Back problems|NHS inform

2026.01.31